2025年2月23日,知名媒体号澎湃新闻,曝光了一起深圳某公司限制员工如厕时间和次数,且对员工迟到实施罚款200元的情况,原标题为《企业员工如厕须带“离岗证”且限次数和时间?回应来了》。

笔者非常认同其对“公司限制员工如厕时间和次数”的分析,这种做法确实有损员工的劳动安全卫生权,是不太准确的。

但是,该新闻进一步提出,认为用人单位禁止罚款,深圳地区也不例外,该分析是错误的。

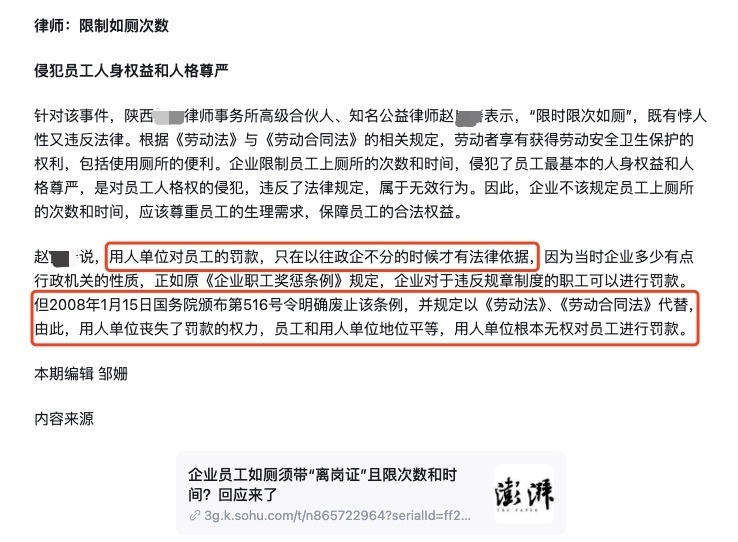

该新闻的相关原文为:“针对该事件,……,用人单位对员工的罚款,只在以往政企不分的时候才有法律依据,因为当时企业多少有点行政机关的性质,正如原《企业职工奖惩条例》规定,企业对于违反规章制度的职工可以进行罚款。但2008年1月15日国务院颁布第516号令明确废止该条例,并规定以《劳动法》、《劳动合同法》代替,由此,用人单位丧失了罚款的权力,员工和用人单位地位平等,用人单位根本无权对员工进行罚款”

为方便读者了解相关情况,简要分析如下:

一、广东地区,禁止用人单位罚款

以广东地区为例,根据《广东省劳动保障监察条例》(2019修正)第五十条,用人单位是不得在规章制度中约定罚款内容的,更不能对员工实施罚款,具体为:

(1)用人单位的规章制度中规定了罚款内容的,属违法行为,人社部门可以责令改正,给予罚款。

(2)用人单位对劳动者实施罚款,但没有法律、法规依据的,由人社部门责令限期改正,逾期不改的,可以按被罚款或者扣减工资的人数,按人头罚款,2000-5000元/人。

比如,假设本案用人单位对10名员工实施了迟到罚款,每人罚款200元,则人社部门可以责令公司退回,否则,可以对公司罚款2万-5万元(2000×10人=2万,5000×10人=5万)。

法规原文为:

《广东省劳动保障监察条例》(2019修正)

第五十条 用人单位的规章制度规定了罚款内容,或者其扣减工资的规定没有法律、法规依据的,由人力资源社会保障行政部门责令改正,给予警告。

用人单位对劳动者实施罚款或者没有法律、法规依据扣减劳动者工资的,由人力资源社会保障行政部门责令限期改正;逾期未改正的,按照被罚款或者扣减工资的人数每人二千元以上五千元以下的标准处以罚款。

二、但是,广东的“深圳”地区,存在例外,当地不但允许用人单位罚款,而且允许每月最高罚款30%

但是,如果是在广东省的深圳市,情况就不太一样了。

深圳市属于经济特区,有全国人大常委会授予的“特区立法权”,可以变通制定仅在本地适用的特区法规。

《深圳经济特区和谐劳动关系促进条例》第十六条规定,“用人单位依照规章制度对劳动者实施经济处分的,单项和当月累计处分金额不得超过该劳动者当月工资的百分之三十,且对同一违纪行为不得重复处分。实施处分后的月工资不得低于市人民政府公布的特区最低工资标准”。

可见,在深圳地区,用人单位是有“罚款权”的,而且每月最高可以罚款30%,但罚款后的月工资不得低于当地最低工资。

法规原文为:

《深圳经济特区和谐劳动关系促进条例》

第十六条 用人单位依照规章制度对劳动者实施经济处分的,单项和当月累计处分金额不得超过该劳动者当月工资的百分之三十,且对同一违纪行为不得重复处分。

实施处分后的月工资不得低于市人民政府公布的特区最低工资标准。

相关判例:

判例1:

(裁判时间2023年5月11日)

广东省深圳前海合作区人民法院一审民事判决书,(2023)粤0391民初3238号

原告:某员工

被告:某公司

裁判观点:

关于因迟到被告扣减的工资。原告主张因其迟到而被扣减8月工资67.5元、9月工资135元工资。被告确认扣除了上述工资,但主张根据员工手册第23条规定,因原告存在迟到行为,公司依规分别扣除了上述两个月份应发工资总额的1%。根据《深圳经济特区和谐劳动关系促进条例》第十六条规定,用人单位享有可依据规章制度对员工实施经济处罚的权利,故原告有关现行法律已废止企业不能依据规章制度对员工进行经济处罚的主张,缺乏依据。原告虽对被告提交的《钉钉聊天记录》《考勤异常邮件》真实性不予确认,但对《迟到视频》的真实性予以确认,即认可了2022年8月、9月存在多次迟到的情况。被告依据《员工手册》的规定对原告进行相应处罚并无不当,且被告扣除的金额未超过原告当月工资总额的30%,未违反相关法律规定。综上,原告有关要求被告支付克扣的2022年7月6日至2022年10月26日期间的迟到工资,于法无据,本院不予支持。

判例2:

(裁判日期:2012年12月14日)

广东省深圳市龙岗区人民法院一审民事判决书,(2012)深龙法劳初字第2004号

(注:该案二审维持原判,但一审说理更为详细,故仅摘录一审裁判观点)

原告:某员工

被告:某公交公司

八、对于原告诉请的要求被告返还2011年8月-11月被克扣工资问题的处理:据庭审查明,2011年8月1日原告在驾驶粤BXXXX号公交车时与行人Z某发生交通事故,交警认定原告负事故的同等责任;事后,被告与Z某达成赔偿协议。此事故共造成被告损失为9204.30元(包括伤者医疗费4104.30元、赔偿伤者4500元、车辆维修费600元)。被告在2011年8月-11月期间分别对原告处于事故罚款1000元、500元、500元、500元,共计2500元;上述4个月原告应领工资数额分别2228元、4510元、4873元、1548元。本院认为,为了确保行车和公众安全,被告作为用人单位可以依据规章制度对违纪的员工作出处罚,但处罚的形式及力度应公平、合情合理。根据《深圳经济特区和谐劳动关系促进条例》第十六条的规定:“用人单位依照规章制度对劳动者实施经济处分的,单项和当月累计处分金额不得超过该劳动者当月工资的百分之三十,且对同一违纪行为不得重复处分。实施处分后的月工资不得低于市政府公布的特区最低工资标准。”。原告于2011年8月1日发生交通事故并造成一人受伤,且承担该次交通事故的同等责任,存在过错。被告以此为由对原告作出扣款处罚的行为并无不当。但原告2011年8月和11月的工资分别为2228元、1548元,根据《深圳经济特区和谐劳动关系促进条例》的上述规定,被告对原告的扣款处罚不能超过当月工资的30%且不得低于深圳市特区最低工资标准(1320元/月),即此两个月的罚款应分别不能超过668.40元、228元(其中11月份工资扣除30%后已低于最低工资标准),但被告分别扣除了1000元和500元,已超过该数额,对多扣除的603.60元(1000元+500元-668.40元-228元)应当返还给原告;其它两个月份的罚款没有超出法律规定的范围。故,对原告该项诉请,本院支持603.60元。

三、深圳被授予“经济特区立法权”的情况

深圳,是“经济特区”,有1992年7月1日第七届全国人大常委会第二十六次会议授予的“经济特区立法权”,可以制定仅在当地适用的特区法规。

《中华人民共和国立法法》(2023修正)第一百零一条第二款,也对深圳等经济特区的“经济特区立法权”,作出了明确确认:“经济特区法规根据授权对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的,在本经济特区适用经济特区法规的规定”。

全国人大授予经济特区地方立法权的情况:

从1981年至今,全国人大进行了五次授权,共授予7个经济特区地区立法权

(1)1981年11月26日,五届全国人大常委会第21次会议首次特别授权允许地方立法,推动了深圳、珠海、汕头、厦门四个特区的建立。

(2)1988年4月13日,授权海南经济特区立法;

(3)1992年7月1日,授权深圳市人民政府制定规章并在深圳经济特区组织实施;

(4)1994年3月22日,授权厦门市立法。

(5)1996年3月17日,授权汕头市和珠海市立法。

作者:黄维升律师,深圳执业律师。