炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

来源:李超宏观研究与资产配置

文 | 浙商宏观李超团队 执业证书编号:S1230520030002

全文约9000字,阅读需要25分钟左右

3月12日,新华社全文播发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(下称“规划”)。全文详见文末“阅读原文”。

>> 报告导读/核心观点

“规划”量化指标方面需关注五大方面:经济发展指标从简、创新驱动强调质量、民生福祉注重就业、绿色生态重在低碳、安全保障把握能力。

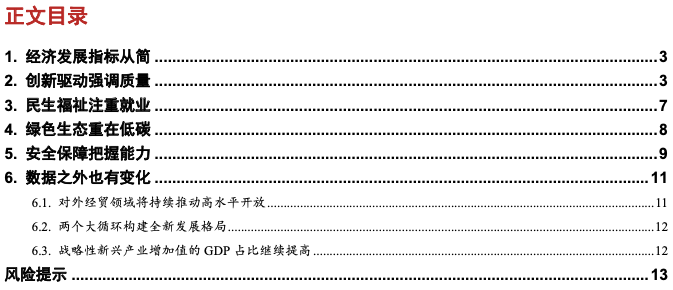

>> 经济发展指标从简

对经济发展的指标设定相对从简。首先,并未对GDP增速目标给出明确的数值,而是提出“保持在合理区间、各年度视请提出”,我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转型的过程中,对经济增速的追求将逐渐弱化。对全员劳动生产率增长设定目标为高于GDP增长,指向经济增长效益的提高。城镇化只设定了常住人口城镇化率目标,但强调加快农业转移人口市民化,城市群、都市圈建设及以县域为载体是未来户籍人口城镇化推进的两项重点。

>> 创新驱动强调质量

重点强调科技创新需高质量发展。一是将全社会研发支出增速设置为量化指标,要求研发强度不得低于十三五时期。二是首次将基础研发强度列入五年规划,我国基础研究强度长期落后于发达国家的现状亟待改变。三是提出“每万人高价值发明专利拥有量”,较十三五规划原有的“每万人口发明专利拥有量”更强调高质量创新。四是提出数字经济核心产业增加值占GDP比重,相较此前既有的“数字经济增加值”指标更注重高质量发展,数字经济的统计方式也将逐步完善。

>> 民生福祉注重就业

“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”等民生各个方面均有提及。其中两条新设数据目标值得重点关注:其一,调查失业率。就业是最大的民生,而就业最核心的指标是调查失业率,未来五年来看就业比经济增长重要。其二,每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数。鼓励生育是人口老龄化战略的重要方向,婴幼儿托育服务建设明确写入规划。

>> 绿色生态重在低碳

重视节能减排和环境保护,节能减排持续推进,优良天气比率、达标水质比例、森林覆盖率等环境保护指标显著提高,侧面反映出绿色生态领域对低碳的重视,为碳达峰、碳中和的长期政策主线奠定基础。

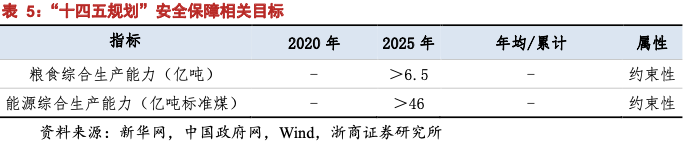

>> 安全保障把握能力

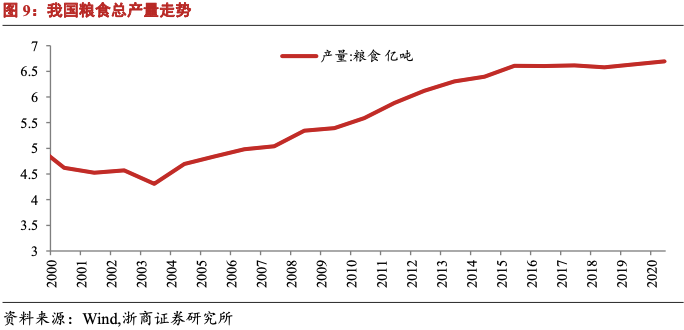

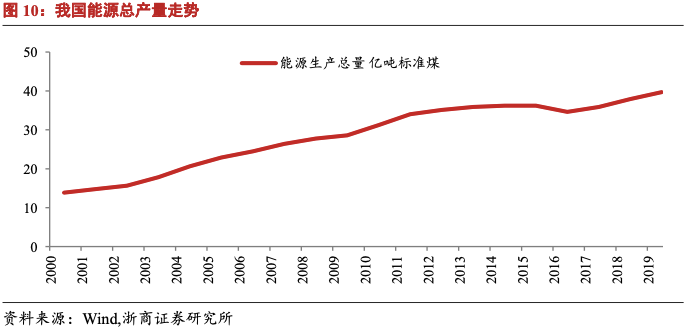

相比“十三五”新增“安全保障”指标,共设置粮食安全保障和能源安全保障两项经济安全领域目标。分别选择粮食综合生产能力和能源综合生产能力两项约束性指标,目标分别设置为2025年大于6.5亿吨和46亿吨标准煤,粮食和能源生产将保持稳定。除了经济安全,还强调了加强国家安全体系和能力建设、全面提高公共安全保障能力等内容。

>> 数据之外也有变化

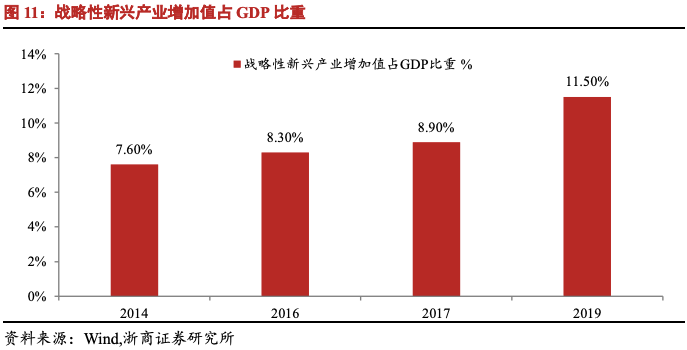

一是对外经贸领域将持续推进高水平开放,积极考虑加入全面与进步跨伙伴关系协定。二是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局已明确成为重要工作方向。三是强化产业发展和布局,提出战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%,,体现出未来经济发展更重质量和结构。

风险提示

国际形势超预期变化。

目 / 录

正 文

经济发展指标从简

对经济发展的指标设定相对从简。首先,与“十三五”时期相比,并未对GDP增速目标给出明确的数值,而是提出“保持在合理区间、各年度视情提出”,,我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转型的过程中,对经济增速的追求将逐渐淡化。

全员劳动生产率增长设定目标为高于GDP增长,全员劳动生产率为国内生产总值(最新数据为按2015年价格计算,即不变价)与全部就业人员的比率,对全员劳动生产率增长设定目标,意味着我国单位就业人员创造出的GDP增速将高于整体GDP增速,意味着更少的劳动人口可以带来更多的经济增长。

保留对常住人口城镇化率的目标设定,目标值定为65%。截至2019年末,常住人口城镇化率60.6%,已经完成十三五期间目标,近几年,常住人口城镇化率年均增幅均超1个百分点,从其他各国城市化的历史来看,我国城镇化仍有较大的空间。

规划未制定户籍人口城镇化率目标值,但在第八章“完善新型城镇化战略提升城镇化发展质量”部分强调加快农业转移人口市民化,其中重点提出深化户籍制度改革,放开放宽除个别超大城市外的落户限制,因此户籍人口城镇化仍是一个确定性的方向。另外,在完善城镇化空间布局部分着重强调推动城市群一体化发展、建设现代化都市圈、优化提升超大特大城市中心城区功能、完善大中城市宜居宜业功能、推进以县城为重要载体的城镇化建设几个大的方向,城市群、都市圈建设及以县域为载体是未来户籍人口城镇化推进的两项重点。

未设定服务业增加值比重目标。发展高端制造业是供给侧结构性改革由破到立转型、提高全要素生产率的核心,将是未来几年我国经济结构转型的重点,而对服务业的侧重则相对转弱。

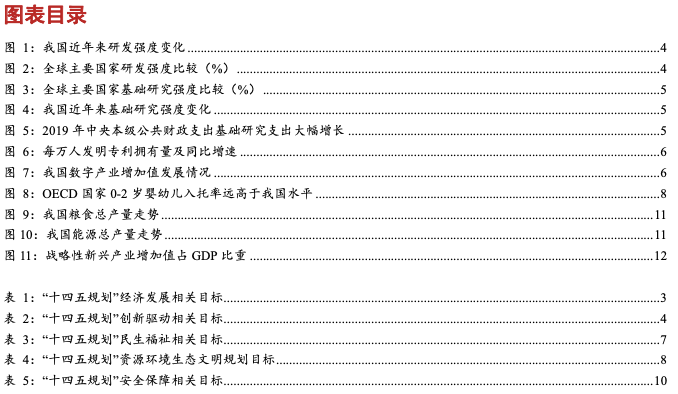

创新驱动强调质量

本次规划在创新驱动发展领域提出诸多全新的量化指标,重点强调科技创新需要高质量发展。

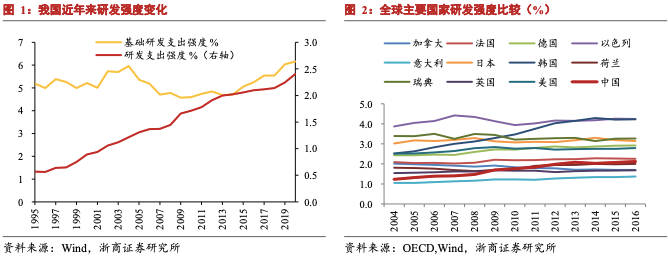

一是要求“全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于‘十三五’时期实际”。这一指标传达的核心在于:研发经费支出的GDP占比(该项指标以下简称研发支出强度)将逐年提升。十三五期间,虽然全社会研发经费投入年均增长达12%,但研发经费投入在GDP中的占比曾出现阶段性回落。隐含GDP平均名义增长目标可能设置在7%附近,研发经费投入年均增长7%以上可以基本保障研发支出强度持续提升(经济增长目标可能逐年下调)。

“我国目前研发支出强度位于全球中游水准,仍然明显低于日韩德美等发达国家(美国2017年强度为2.8%)。”未来可能以该项指标作为科技创新的重要考核维度。2020年末,我国研发支出强度约为2.4%,在当前规划的指引下,预计该项指标将保持稳中有升态势。

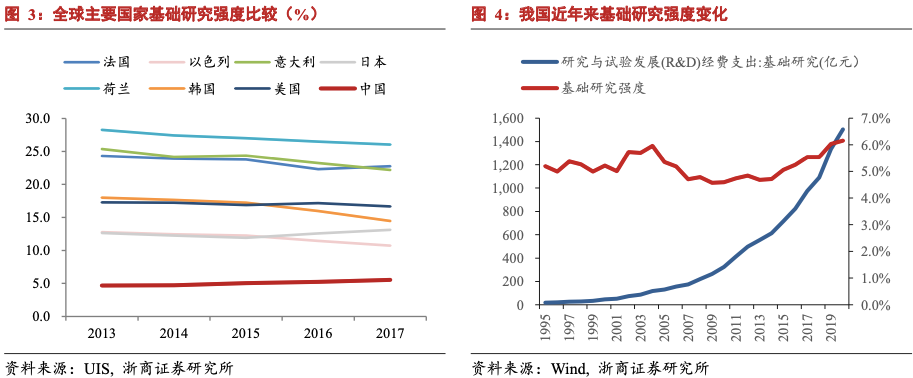

二是要求“基础研究经费投入占研发经费投入比重(该项指标以下简称基础研究强度)提高到8%以上”。“加强基础研究是提高我国基础创新能力的重要途径,也是我国实现科技进步的必要条件。从国际横向比较来看,我国的基础研究强度长期落后于国际发达国家,美欧韩日等发达国家基础研究强度均是我国的2-4倍,研发强度、基础研究强度双双显著落后于发达国家的现状亟待改变。”规划中首次明确为基础研究强度设置量化指标。2020年我国基础研究强度为6.2%,计划提升幅度为1.8%,高于十三五期间约1.1%的提升幅度,说明我国对于基础研究的重视程度显著提升。此外,2021年政府工作报告也在财政领域对加强基础研究提出要求,设定今年中央本级基础研究支出增长为10.6%,该增速目标处于历史较高水平,预计财政将继续助力基础研究,中央本级基础研究增速将保持稳定增长。

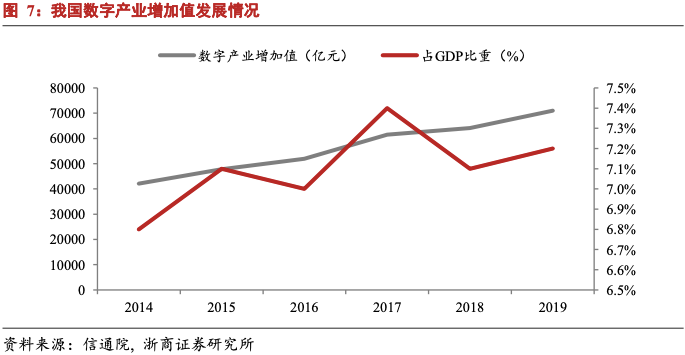

三是要求“每万人高价值发明专利拥有量”在2025年达到12件,该指标系新提出指标,较十三五规划原有的“每万人口发明专利拥有量”更强调高质量创新。根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》该指标定义为“每万人口居民拥有的’经国家知识产权局授权且在有效期内的战略性新兴领域、在海外有同族专利权、维持年限超过10年、有许可他人实施收益或实现质押融资、或者获得国家科学技术奖、中国专利奖的’发明专利件数”。由于该指标提出较新,历史数据尚不可追溯,仅公布2020年为6.3件,在此基础上将该指标目标值设为12件,较2020年提高近1倍。从增速上看,新指标年均增速为18%低于原指标十三五期间28%的增速,说明我国在创新发明领域的重心逐渐从高速发展转向高质量发展。

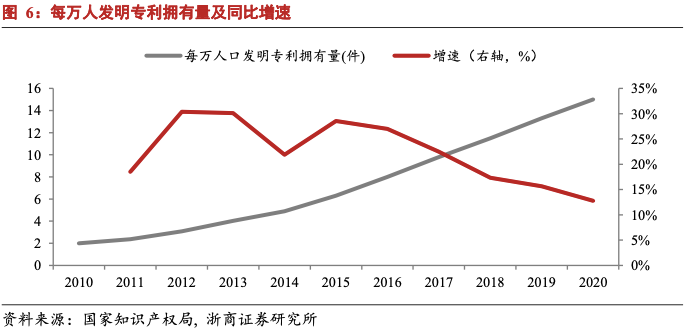

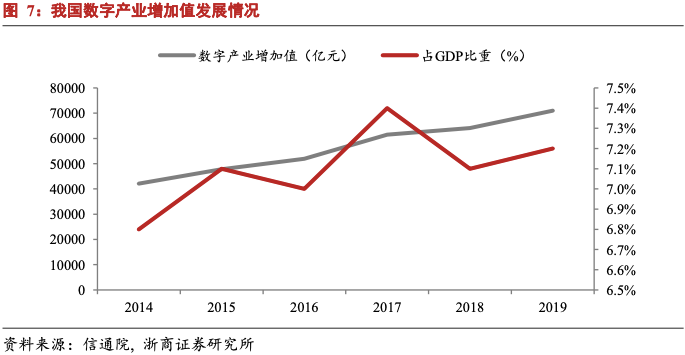

四是要求数字经济核心产业增加值占GDP比重在2025年达到10%。本次规划首次将数字经济列入量化指标体系,提出“数字经济核心产业增加值”相较此前既有的“数字经济增加值”指标更注重核心产业即高质量发展。

此外,这一新型指标的提出说明国家层面对数字经济的科学认知在加速,统计的规范度将有效提升,有助于提升国家产业政策的针对性和有效性。当前数字经济的统计标准尚未完全确定,在今年或有重要进展。据2021年1月国家统计局工作会议,研究制定数字经济的统计分类标准和数字经济增加值核算方法将是2021年重点任务。

2020年末数字经济核心产业增加值的GDP占比为7.8%,未来五年将提升至10%。由于规划中并未指出数字经济核心产业的具体内容,我们使用中国通信院发布的与之规模占比较为接近的“数字产业化”增加值作为类比,具有参照价值。据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2020年)》,数字产业化规模(增加值)包括电子信息制造业、基础电信业、互联网行业和软件服务业增加值,2019年数字产业增加值占GDP比重为7.2%,相较2015年仅提升0.1个百分点,而此次规划中的目标是2021至2025年数字经济核心产业增加值比重提升2.2个百分点,相较十三五期间对数字经济提出了更高的发展要求。

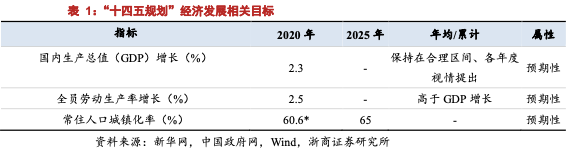

民生福祉注重就业

十九大报告指出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。解决发展不充分不平衡问题是重要努力方向, “幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”等民生各个方面在此次规划中均有提及。

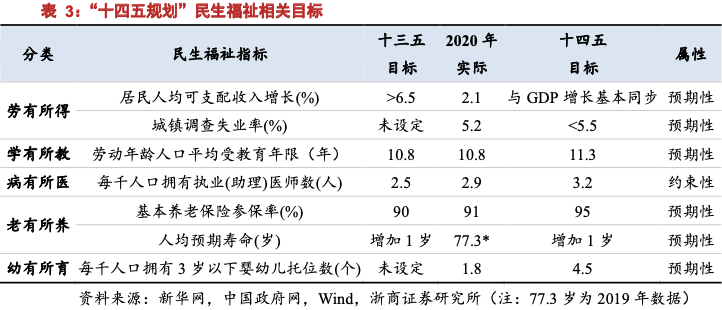

民生福祉方面有两条新设目标值得重点关注:

第一个指标,调查失业率。就业是最大的民生,而就业最核心的指标是调查失业率,未来五年来看就业比经济增长重要。

此次规划首次将“调查失业率”纳入目标体系,“城镇新增就业人数”自九五规划以来首次缺席。相较于城镇新增就业人数,调查失业率能够更加全面地描述劳动力市场的供需情况,目前已得到验证。另外,调查失业率目标设定为5.5%,比我们之前预想的5.5%~6.0%约束力更强。2021年政府工作报告在提及此次规划主要目标时,对经济增长的描述为“经济运行保持在合理区间, 各年度视情提出经济增长预期目标,”而对于充分就业的描述为“城镇调查失业率控制在5.5%以内”,调查失业率的目标更加明确,此次规划就业目标的重要性已经大过于经济增长。我们在之前的报告中多次提示,“调查失业率”是就业的核心指标,要提高对于调查失业率数据的重视程度。

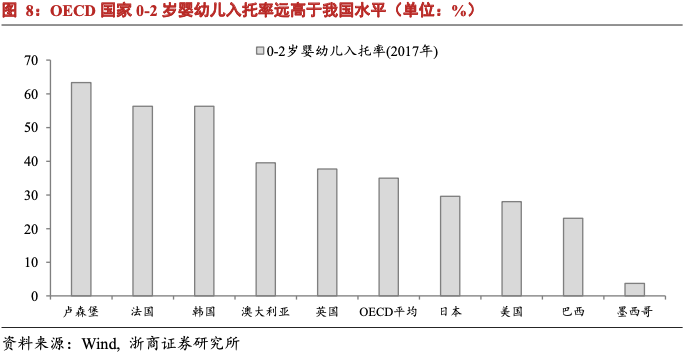

第二个指标,每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数。鼓励生育是人口老龄化战略的重要方向,婴幼儿托育服务建设明确写入规划。

每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数要从2020年的1.8个提升到2025年的4.5个,年化增速超过20%。2017年中央经济工作会议开始明确提出,要解决好婴幼儿照顾和儿童早期教育服务问题;2019年5月发布的《3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,要求到2025年婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全,多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成;近几年各地的托育政策也在逐步落地。发展普惠托育服务体系,降低生育养育教育成本,解放适龄青年的照护时间,是应对目前生育率不断降低的重要举措。据公开数据,2019年我国婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为4.1%,远低于发达国家的平均水平。现阶段,我国人口老龄化进程正在加速,已将应对人口老龄化上升为国家战略,未来鼓励生育的政策有望陆续出台。

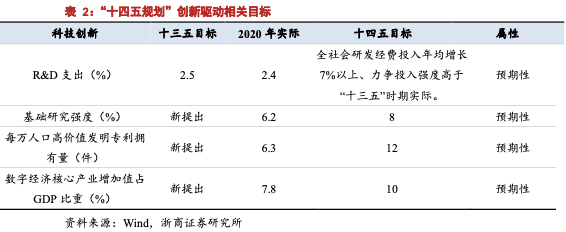

绿色生态重在低碳

节能减排与环境保护目标更为重要。十二五、十三五期间,我国绿色生态领域的规划目标主要聚焦三个方面——国土开发、节能减排和环境保护。绿色生态目标更为聚焦于“低碳”,节能减排和环境保护是重点,与碳达峰、碳中和的中长期目标不谋而合。

继续推动节能减排,达标压力不大,积极推进碳达峰。规划要求“单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%,主要污物排放总量持续减少”。政策思路并未发生变化,加快推进低碳发展是核心思路,目标设定与十三五规划期间也较为接近。

其一,单位GDP能耗=能源消耗量/GDP,随着清洁能源占比提升、资源产出率和废弃物循环利用率的提升,全国能耗总量增长幅度较慢,低于名义GDP增速,达标压力不大。

其二,2015年我国签署《联合国气候变化框架公约》,根据自身国情、发展阶段、可持续发展战略和国际责任担当,我国确定了到2030年的自主行动目标:二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%,这一目标在2020年已经基本达成,那么为什么此次规划继续提出了降低18%的目标呢?关键在于积极促进碳达峰,符合此次规划中提出的“完善能源消费总量和强度双控制度,重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值”。目前可以看到,北京、上海已经锚定2025年前实现碳达峰,煤炭、钢铁等行业也开始布局,约束相关行业的碳排放峰值时间点。

坚持环境保护,奠定碳中和基础。延续十二五、十三五政策方向,环境保护仍旧是绿色生态领域的重点目标,当前结合此次规划目标来看,城市空气质量优良比率、地表水达标比例和森林覆盖率这三项指标的目标值均有显著上提,这意味决策层对环境保护的要求更高,为远期碳中和的实现奠定基础。

重视城市空气优良天数比率目标上提。十三五目标要求2020年优良天数比率达到80以上,此次规划目标要求达到87.5以上,这一目标相对较高,体现出政策层对大气污染排放和治理的重视,原因在于,其一、2020年地级及以上城市空气质量优良天数比率为87,数据存在有一定虚高特征,原因在于疫情冲击后,企业生产停滞降低排放总量、排放强度下降、低效产能出清等因素导致优良天数比率上升,2019年该数值仅为82。综合来看,87.5的目标相对较高,后续环保达标、大气污染排放与治理等方面政策执行力度可能较强,需要重视。

水资源治理目标也相对较高。此次规划要求地表水达到或好于III类水体比例需达到85以上,这一目标也相对较高,与城市优良天气比率逻辑相似,2020年疫情冲击的特殊年份,污染物排放适当减少导致该数据表现相对虚高,2020年地表水达到或好于III类水体比例为83.4,显著高于2019年及十三五规划目标。

森林覆盖率目标上提,布局碳中和。2020年森林覆盖率达到23.2%,顺利完成十三五规划的23.04%的目标。此前,根据2017年《国土纲要》的安排,2030年森林覆盖率达到24%即可。本次规划要求2025年需达到24.1%以上。森林覆盖率目标的上提凸现决策层对碳汇(碳汇是指通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施,利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳,并将其固定在植被和土壤中,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制)的重视,碳中和可以碳排放和碳吸收两个部分,加快实现森林覆盖率的目标有助于促进碳吸收,为碳中和的远期目标奠定基础。

绿色生态重在低碳,碳达峰、碳中和是长期主线。节能减排与环境保护的核心在于“低碳”,符合碳达峰、碳中和的政策思路,是长期主线,在整体规划下,政府工作报告逐年推进目标实现,我们在2021年3月5日外发的《政府工作报告哪些要关注?》中有详细解读,关注绿色金融与碳权交易,未来关注碳排放结构指引政策思路、碳达峰是碳中和的前提、总量目标如何拆分为细分目标等相关话题。

安全保障把握能力

此次规划相比“十三五”新增“安全保障”指标,共设置粮食安全保障和能源安全保障两项经济安全领域目标,分别选择粮食综合生产能力和能源综合生产能力两项约束性指标,目标分别设置为2025年大于6.5亿吨和46亿吨标准煤。以上两项指标均为经济安全范畴,除经济安全,在第十五篇“统筹发展和安全建设更高水平的平安中国”中,还强调了加强国家安全体系和能力建设、全面提高公共安全保障能力、维护社会稳定和安全几部分内容。

2017年十九大报告首次提出三大攻坚战后,各项会议持续强调防范化解风险的重要性,进而提出“应更关注防控风险,设置量化指标,除了宏观杠杆率外,保粮食能源安全居于“六保”之列,建议重点关注”,粮食安全和能源安全均验证了我们的预判,虽然并未设置宏观杠杆率具体目标值,但在“实施金融安全战略”部分,也强调了“完善宏观审慎管理体系,保持宏观杠杆率以稳为主、稳中有降”。

对于粮食安全,当前我国粮食供需结构性矛盾仍然存在,随着人口增加、城镇化推进、食品消费升级,粮食需求相当长时间内仍将保持刚性增长,粮食生产供给又面临耕地和水资源硬约束、农村青壮年劳动力大量流出、国外进口不确定性增加等挑战。

坚持最严格的耕地保护制度,强化耕地数量保护和质量提升,严守18 亿亩耕地红线”等要求,并制定粮食综合生产能力约束性目标为高于6.5亿吨。所谓粮食综合生产能力,是指某一区域或地区一定时期内,在一定的经济技术和自然生态条件下,由各种生产要素投入水平和政策、市场等非投入因素共同作用所形成的,可以稳定达到的粮食产出水平,可理解为“产能”的概念。

粮食综合生产能力不是一定时期该区域的粮食总产量, 粮食实际产出只是粮食综合生产能力的外在表现,粮食综合生产能力能否转变成实际的产量主要取决于各种因素的配置是否合理。可通过粮食总产量作为初步观测粮食综合生产能力的指标,截至2020年,我们粮食总产量达到6.69亿吨,自2015年起始终稳定在6.6亿吨附近。回到产能的维度,粮食综合生产能力目标大于6.5亿吨,核心在巩固产能,维持生产能力稳定于较高水平,产能稳定,就能随时保证产量的输出,前者是战略层面的问题,后者是技术层面的问题,这也是深入实施藏粮于地、藏粮于技战略的核心含义,政策将着重加强耕地质量建设,建设高标准农田,推广高新技术。

对于能源安全,要求“坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备,完善产供储销体系,增强能源持续稳定供应和风险管控能力,实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠”,能源综合生产能力的目标是2025年大于46亿吨标准煤。

能源综合生产能力是指煤炭、石油、天然气、非化石能源生产能力之和,同样也是产能的概念,类似地,可通过能源生产总量跟踪产量。截至2019年,我国能源生产总量为39.7亿吨标准煤,2017年至2019年同比增速在3%-6%之间,增速较为稳定,若2020年有所延续则能顺利突破40亿吨标准煤,我们测算,若2025年产量与产量相近,为46亿吨标准煤,则五年年均复合增速约为2%,较2017-2019年有所回落,这也隐含了我国单位国内生产总值能源消耗减少的预期目标。能源安全不仅是短期目标,也是使我国在大国博弈中占据主动地位的关键一环,未来能源资源配置将更加合理、利用效率将继续大幅提高。

数据之外也有变化

> 对外经贸领域将持续推动高水平开放

积极加入各类经贸协定并推动对外开放是我国构建以“两个大循环”为核心的新发展格局的重要抓手。

具体落实方面,首先,要推动区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)尽早生效实施。当前该协定处于签署但尚未生效的状态。根据RCEP规定以及商务部发布,协定生效需15个成员中至少9个成员批准,预计2021年我国将尽快推动国内法律以及相关规定的审批程序,推动协定早日生效实施。

其次,积极考虑加入CPTPP协定。CPTPP的前身最初由奥巴马时期牵头成立,特朗普上任后退出该协定,拜登任美国总统后存在重返协定的可能。一旦美国率先重返协定,我国加入这一协定的难度可能小幅提升,当前是我国接洽加入CPTPP,进一步降低逆全球化风险并发挥我国供给能力优势的重要窗口期。

> 两个大循环构建全新发展格局

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局已明确成为重要方向。在畅通国内大循环方面,进一步明确了要完善促进国内大循环的政策体系。其中,财政政策强调完善税收制度,一方面让企业有意愿扩大投资、增加研发投入,盘活企业部门,另一方面调节收入分配、减轻消费者负担,盘活居民部门;货币政策强调灵活精准,创新结构性政策工具,引导金融机构加大对重点领域和薄弱环节支持力度,规范发展消费信贷;产业政策要向普惠化和功能性转型,支持技术创新和结构升级。

> 战略性新兴产业增加值的GDP占比继续提高

“加快发展现代产业体系巩固壮大实体经济根基”强化产业发展和布局,共提出四项政策:深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业、促进服务业繁荣发展及建设现代化基础设施体系。其中,提出战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%,体现出未来经济发展更重质量和结构。

《战略性新兴产业分类(2018)》明确了战略性新兴产业的范围,包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。战略性新兴产业增加值占GDP比重这一指标对于跟踪我国经济新动能、优化产业结构具有重要意义。可得数据显示,2014年、2016年、2017年和2019年,数据分别录得7.6%、8.3%、8.9%和11.5%,保持上行态势且近两年有所加速,预计未来五年有望保持年均1个百分点的上行幅度。

风险提示

国际摩擦超预期变化。