1898年,谢六逸出生在贵阳指月街上,天资聪慧再加上勤奋用功,19岁便考取官费生留学日本,进入日本早稻田大学攻读政治经济科,课余时间还潜心学习西方和日本文学,读书期间就发表了不少文章。1926年,谢六逸受聘担任上海复旦大学中国文学系主任,又征得校方同意,创设了复旦大学新闻系,

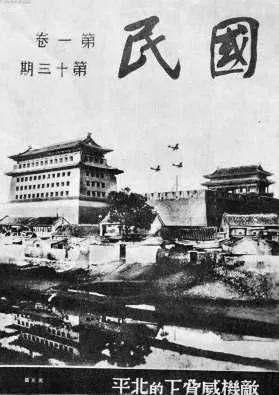

抗战期间,谢六逸是新闻界的领军人物,又熟悉日本情况,胡愈之便推荐他担任《国民》杂志总编辑,那时在白色恐怖统治下创办进步刊物要冒很大的风险。谢六逸在民族大义面前仍然义无反顾地接下了《国民》的编辑工作。

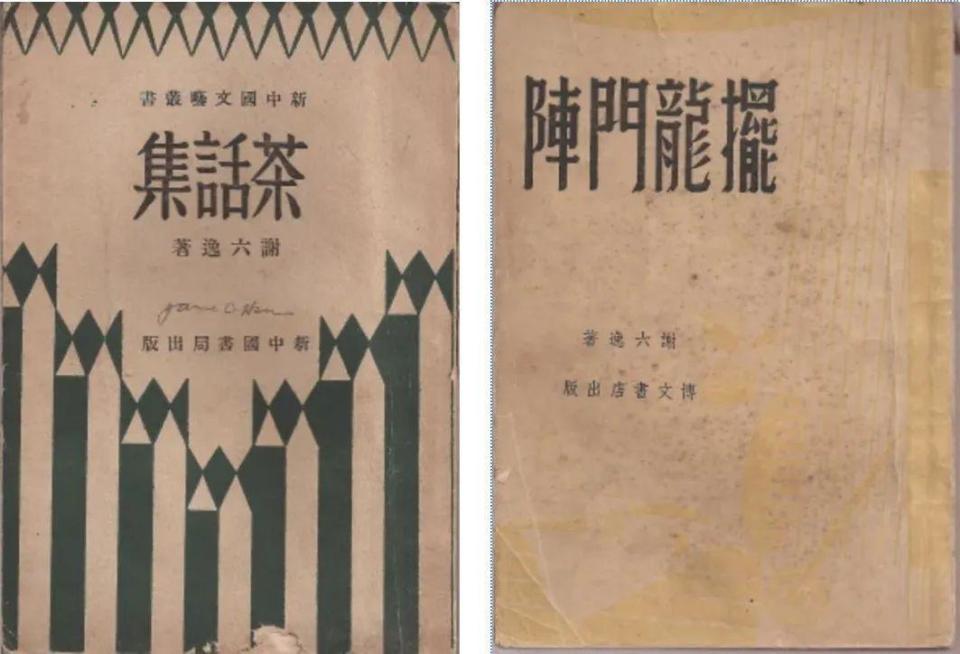

《国民》创刊后,积极宣传进步思想,主张抗战反对投降。为使刊物更加接地气为普通劳苦大众喜闻乐见,他还专门开辟了读者信箱适时解答民众救亡、生活等方面的问题。

由于上海被日本人占领,沦为“孤岛”,《国民》出版半年就被迫停刊。谢六逸于是离开上海转辗香港,1937年底,谢六逸携带家眷回到贵阳,继续从事着教学与办报活动。

1938年,谢六逸在《贵州晨报》创办《每周文艺》。1941年,他们又在贵阳成立了中华文艺界抗敌协会贵州分会号召贵州广大文艺工作者拿起笔来,参加战斗。

1942年谢六逸在贵阳创办文通书局编辑所,聘请苏步青、竺可桢、白寿彝等各界名流担任编审委员,出版百余部高水平书籍,使贵州出版业达到新高度,为贵州现代新闻工作和新闻教育作出了巨大的贡献。

1943年,谢六逸被举荐为贵州省第二届临时参议会委员,1944年被选为驻会委员、第三审查委员会(教育文化)召集人,他对贵州的教育事业积极建言。

回到贵阳生活的七年多时间里,谢六逸不仅担任大夏大学教授,还任国立贵阳师范学院(今贵州师范大学)国文系主任,同时在贵州大学中文系开设讲座,并兼任贵阳中学、程万中学教师,为贵阳的教育事业倾注了大量心血,培养了大批仁人志士。1945年8月8日,在日本投降的一周前,谢六逸先生在贵州省贵阳市因病辞世,殁年47岁。

一审:周 黔

二审:李柏杉

三审:李铁流