ntent="t" style="text-align:center">狂傲风流的王羲之其实很“温柔”

文 | 王子扬/文

来源 | 《现代快报·读品周刊》2024年11月10日

“作者87岁了,不用手机,我给他写信”

读品:日本学者吉川忠夫的《王羲之:六朝贵族的世界》最近在中国翻译出版,作为译者,请谈谈你是如何与这本书结缘的。

陆帅:自上世纪80年代至今,江苏人民出版社一直坚持“海外中国研究丛书”的编纂出版,每年都会挑选一些海外中国史研究中较为经典、或比较前沿的成果翻译成中文。前些年,吉川忠夫先生的这部《王羲之:六朝贵族的世界》也入选了该系列。我此前与“海外中国研究丛书“有过合作经历,出版过两本译作。江苏人民出版社专业、负责与热情的工作态度令我印象深刻,因此当出版社再次找到我,想约请翻译该书时,我很欣然就接受了这份委托。

另外一方面,我是六朝史研究者,而吉川忠夫先生是日本六朝史学界最具代表性的学者,在六朝的宗教史、思想史、学术史领域积累深厚。不仅如此,吉川先生还长期致力于中国经典文献的翻译工作,例如《后汉书》《真诰》《高僧传》等等。通过组织读书班的形式,吉川先生将这些大部头基础史料翻译、训读为日文,嘉惠学林,对日本六朝史研究的深入产生了极大的推动作用,这种奉献精神也令人感佩动容。因此,将吉川先生的成果译介至国内,我想也是对吉川先生多年来翻译工作的一种致敬。

就我个人而言,很早就知道了吉川忠夫先生。当年读博士时,我撰写过栖霞山六朝千佛岩的相关论文。最重要的参考文献,来自两位先生,一位是北大的宿白先生,另一位就是京都大学的吉川先生。老先生今年87岁,保持着很古早的生活习惯。大家都不知道他的电子信箱,也不知道是不是用手机,只知道家里的邮政地址。江苏人民出版社希望吉川先生能够为中译本撰写序言,于是我就试着给吉川先生写信。吉川先生收到信件之后,撰写了篇幅很长的序文,专门谈了该书出版后他又产生的新认识,非常认真。

读品:整本书的翻译过程中,最难的地方在哪里,又是如何克

陆帅:最难的地方应该是王羲之的信札(尺牍),它们大多数以法帖(字帖)的形式流传至今。吉川忠夫先生在写这本书的时候,没有引用这些法帖的原文,而是直接意译成日文,并且为了呈现古意,还不是日本现代白话文,有点类似文言文。在翻译过程中要查找、核对出处,就比较困难。

比方说书中引用了一段法帖,是王羲之给别人写的一封信札,我先要读懂他讲的什么意思,然后我要根据这个意思去找原始史料。基本上每一封信札都需要我把《王羲之、王献之全集笺证》,还有日本学者专门编纂的《王羲之全书翰》翻检一遍。有时找一两条史料,耗费半天都很正常。实在找不到,就只能先放着,经常是后面再翻的时候,偶然间就碰上了。

王羲之其实是个很温柔的人

读品:本书中两个细节给我印象很深。第一个是介绍《兰亭集序》时讲到了绍兴,为了让日本读者理解,作者提到这里是鲁迅的故乡,为什么要特意提到这一点?第二个细节,书的结尾处,在讲到王羲之于公元365年去世后,紧接着写到陶渊明出生。是否是作者有意为之?在你看来,把这两个人放到一起有什么含义在其中?

陆帅:作为中国文学史上至关重要的人物,鲁迅先生在日本同样有很高的知名度,今天我们去仙台,仍能看到日本人专门为鲁迅制作的雕塑。而且,鲁迅的作品在日本,尤其是在吉川忠夫先生那一代人中,更是家喻户晓,很受欢迎。所以我想,他在书里面特别提到鲁迅,应该是代表了他那代人的一个集体记忆。

再说说陶渊明。历史的人与事,确实存在着非常多的巧合。吉川忠夫先生把王羲之和陶渊明放在一起,主要可能是考虑到两个人有这样几个共性。其一,他们都是六朝隐逸的代表,有着归隐不做官的共同经历。其二,他们都与道教有很深的渊源,而作者的主要研究方向之一,就是六朝道教史研究。此外,这两个人也是“六朝风流”的代表性人物。今天我们讲到六朝风雅洒脱的六朝士大夫时,王羲之、陶渊明是很自然会被想起的人物。

读品:正如上文所见,王羲之给读者最大的印象是他作为魏晋风流名士的一面,而在这本书里,对王羲之的那种敏感、包括生存的“恐惧”着墨很多。这两种矛盾的性格为何会同时出现在王羲之的身上?

陆帅:任何著名的历史人物,特别像王羲之这样有政治身份的人,往往都会存在“公”与“私”两种不同场合的形象。环境不同、角色不同、心态不同,呈现出来的人物状态、情感,肯定是有差别的。

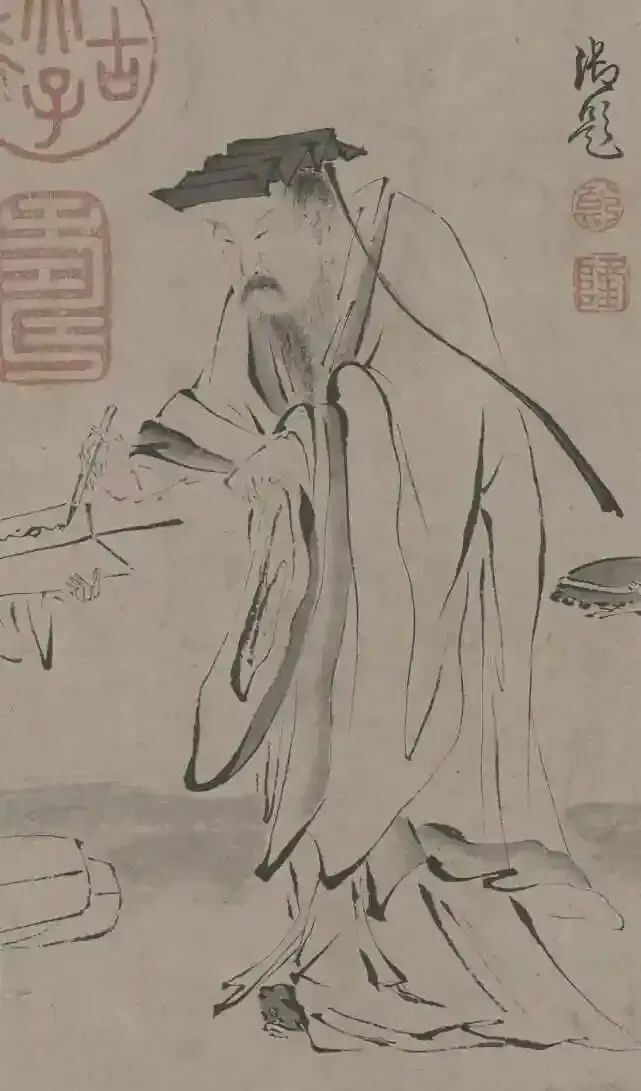

我们的传统认知中,王羲之的形象都是比较清高、风流的,这些史料,主要来自《世说新语》、《晋书》此类经典文献。而这本书里发掘了王羲之另外一个形象,这脱胎于王羲之生前的那些信札。其实,每个人都有脆弱的一面,或者说作为普通人的一面,但如果看不到具体史料的话,光靠想象是不行的,历史学研究讲究“无证不立”。正是因为有信札中写到的那些生活细节,为我们拼贴出了一个更为立体的王羲之。

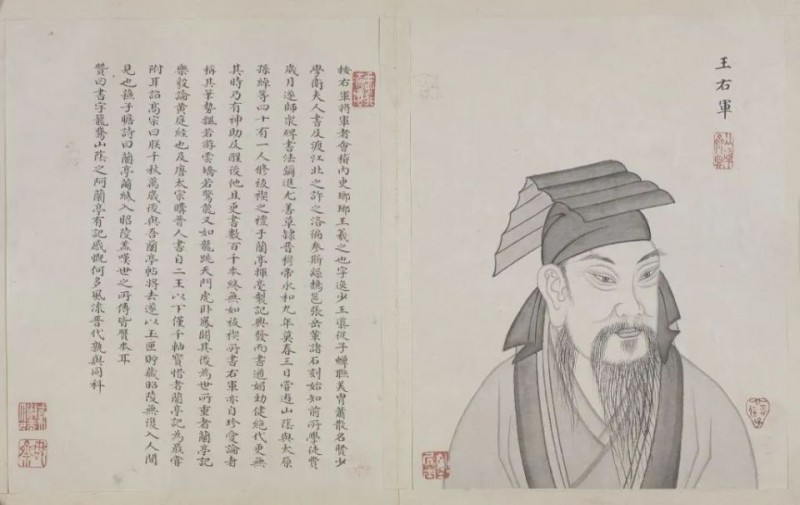

读品:这本书描写的并非是一个作为书法家的王羲之,而是作为六朝贵族、作为官员、作为丈夫、作为一家之主、作为天师道信徒的王羲之。请结合这个几个身份,对王羲之其人作一个简单的评述。

陆帅:当然了,王羲之的出身很高贵,但是这一生对他而言,我觉得还是比较纠结坎坷的。他虽然是琅琊王氏,但他不是王导、王敦那一支,他的父亲去世比较早,所以他相当于是琅琊王氏这个大家族中,相对边缘的一个人。大家都听过“东床快婿”的典故,说郗鉴要来挑女婿,挑了王羲之。郗鉴是东晋政权建立初期最重要的军事统帅之一,可他的家族在社会地位、文化素养上,相对来说是不如王家的。所以王羲之娶了郗鉴女儿,我认为这和他在琅琊王氏中的家族地位密不可分。这份联姻是否真如故事中所呈现出现的那样轻快美好?可能需要打个问号。

王羲之做官也做得很高,他关系最好的朋友是殷浩,可殷浩很快便失势了,连带着王羲之的仕途也受影响。随着桓温主政、殷浩下野,王羲之的政治前景一下就黯淡了。王羲之的起点很高,身份很重要,从今天的角度来看,其实官做的也很大。但如果深入到他的政治生涯中,可以看到,他往往处于一种很坎坷、很纠结、不得已而为之的状态,难有顺心的时候。

可能也是作为仕途不顺的一种排遣,王羲之很重视家庭。我想王羲之夫妻的感情应该还是比较和睦的,因为他有七个儿子,一个女儿,生了八个孩子。而且从今天留下来的各种史料来看,王羲之的夫人谈吐优雅、博学敏锐、非常贤惠,和王羲之感情和睦。我们今天看到的很多信札,都是王羲之给自己儿女的,里面谈各种家事。整个家庭其乐融融,经常组织家庭聚会,有什么好吃的,王羲之一定会留下来,大家一起吃。

日本人不仅知道王羲之,还有秦始皇和竹林七贤

读品:中国古代很多著名的人物,在日本也被广泛知道,但他们的形象在两国的认知中又有很大区别,就我所知,比如诸葛亮在我们的认知中通常是长髯老生,他们则是白净青年;比如王阳明,我们这边是癯瘦老者,他们那边是武将壮汉。为什么会有这种差异?在日本文化中,王羲之通常以什么形象出现?

陆帅:王羲之在中国太有名了,所以中国人在看待他的时候,往往都是从“书圣”这个角色去理解的。或者说,在叙述王羲之这个人生平的时候,因为他在书法史上太重要了,人们往往更多以书法艺术家的身份去建构他。

然而如果我们回到王羲之所生活的那个时代,回到古人的思想或者是语境中,对王羲之本人而言,他最重要的身份却不是一个书法家。首先,他是个官员,其次,他还是琅琊王氏这个一流高门的成员。我认为,回归到历史场景或者历史语境去认识古人,这是以吉川忠夫先生在看待、叙事王羲之时,和我们熟知的经典叙事最大的区别。

另外,吉川忠夫先生还非常清晰地展现了,王羲之作为一个个体生命,他的生活是怎么样的,他的家庭是怎么样的,他的社交圈是什么样的?我觉得这也是以往我们讲述王羲之时,涉及不多的一个方面。

读品:吉川忠夫先生写过不少中国古代人物的传记,有王羲之,还有刘裕、秦始皇、竹林七贤等。在你看来,这些人物是否存在着某种共性或者特质,能吸引一位来自不同文化的作者为他们作传,能吸引海外的读者来了解他们?

陆帅:这里面有几个背景,日本的出版行业和学术界,向来有这样一个习惯,就是每年都会系统性地组织编写人文社科方面的科普读物。参与其中的,有已经成名成家的著名学者,也有崭露头角的青年学者。这些书中有一大类,就是概述性、通论性地介绍中国的历史,以及中国的历史人物。

上世纪70年代,中日建交,之后又赶上日本的经济腾飞,那个时段日本学界的中国研究达到一个顶峰,所以很多日本学者,当时写下大量关于中国人物的概说书,数量不下几百本。像吉川忠夫先生,他撰写的人物还是以六朝为主,像刘裕、像竹林七贤,包括王羲之,再往上一点,吉川先生还涉猎秦汉的历史。

实际上,他的父亲吉川幸次郎就曾写过汉武帝,或许是这个缘分,吉川忠夫先生后来就写了秦始皇,“秦皇汉武”。不仅如此,刘邦、项羽、李陵,曹操,到安禄山、王安石,乃至于清代的雍正等等,大量的中国古代人物日本学者都写过。

其实直到今天,日本读者对中国历史、中国历史人物还抱有相当的兴趣。日本的中央公论社这两年正组织新生代的学者,结合最新研究成果,新写一套中国古代历史的概说书。就我所知,目前唐朝那一本已经出版并译介至国内,由南京大学马云超老师翻译,中译书名为《何谓唐代:东欧亚帝国的兴亡与转型》。此外,三国那本也由马云超老师翻译。汉代那本则由安徽师范大学的刘萃峰老师翻译,应当很快就会面世。