这年头,大家都渴望(被)爱。

某天,你走在大街上,横空乍现一位有趣有料的高能量人士——ta洒脱、豁达,知世故而不世故,总是一幅天塌下来当被子盖的豁达心态。

最重要的是,你们毫不费力地fall in love了。

©Kristina Litvjak

但现实是,大把低能量人士佯装懂爱、实则惊慌失措上网猛搜:什么是爱?

关于这个问题,我想,我们能在狄更斯的世界里寻得答案。

01

在暴乱中诞生

英国作家狄更斯为什么要写这本书?

他不是闲的,而是被现实狠狠伤到了。

狄更斯初到法国,正值七月王朝统治时期。

他很喜欢当时没有明显阶级划分、人人平等的法国,也就是在这个时候,他产生了对英法两国的思考,以及计划去法国进行文学创作。

但等他真定居法国时,拿破仑却恢复了帝制。

©Le Sacre de Napoléon,

Jacques-Louis David,1807

和大多数理想主义者一样,狄更斯向往平等的社会制度。面对法国社会的强大专制统治,他逐渐认清现实,他骂拿破仑是“法国最大的冷血恶棍”,他不再只写英国工业化革命以来的社会问题,他开始描绘充满革命激情和风暴的巴黎。

基于此,一部经典文学作品问世了。

写小说前,狄更斯还特地找《法国大革命》作者卡莱尔取经,卡莱尔直接从伦敦图书馆选了两车书给他,大意是,得先做足功课,才能碰这个对人类影响深远的主题。

除此之外,狄更斯坦言这部小说的创作,也受到了十八世纪启蒙思想家卢梭的影响。

©Les Misérables 2012

卢梭主张自由平等,提出“天赋人权”理论,反对专制和暴政。

在十八世纪晚期,卢梭的观点深刻影响了当时的社会思潮,间接催生了法国大革命的爆发。

而狄更斯则带着这样的思想,通过文字揭露了法国社会的阴暗面,尤其是革命后的暴力和社会不公。

02

爱是唯一的解药

狄更斯在首版前言中的话,概括了这部小说的创作目的:“我的一个希望是增添一点大家都乐于接受的形象的东西,来加深人们对那个恐怖时代的了解。”

人民苦不堪言、深陷炼狱,掌权者无视享乐、草菅人命。

没活路,反抗吧!

但反抗不等于胜利,相反,还有更多的压迫与杀戮等待着人们,这就是那个时代的真正[恐怖]之处。

.jpg)

©La Liberté guidant le peuple,

Eugène Delacroix,1830

狄更斯借卡登在断头台下前,阐述的感想表达了对革命群众的看法,他们“摧毁了旧的压迫者”最终变成“新的压迫者们,在这器械被废除之前,都会被这报复的器械所毁灭。”

正如英国作家乔治·奥威尔指出的,狄更斯对暴力革命者和群众的塑造是夸张的,通过这些夸张的形象,狄更斯也反复申明“恐怖革命是毫无意义的——只是对嗜血成性的暴徒的满足。”

那么,人民该从哪里寻找出路?

爱。

小说里的主要人物卡顿、露西、达奈都在通过爱去化解当时的矛盾和困境。

卡登是个律师,他才华横溢却未能得到应有的机会,他对社会的黑暗与不公深感厌恶,却无力改变。

直到露西的出现,才唤起了他内心的改变。

他深爱露西,但因为自卑和对自己能力的否定,始终未敢表白。

©The Age of Innocence 1993

尽管如此,他仍关心露西和她的家人,尤其是在得知达奈将被送上断头台时,他决定为露西的幸福,牺牲自己的生命,与达奈交换身份。

卡登的这一行为,是一种利他无私的爱。

露西并非冷心肠,相反,她是个善良的人。

她关心并接纳父亲梅尼特,帮助他走出囚禁的阴影,同时,她也成为了卡登和达奈之间的情感纽带。

在卡登对露西表白时,露西深知其心意,但她已经和丈夫达奈相爱,难以从根本上帮助卡登改掉浪荡、懒惰的生活习气,对此,露西陷入了自责。

在整个故事脉络里,露西的温情博爱贯穿于故事发展的始终,她用宽容维系家庭的和谐,尊重他人情感、理解他人。

©Les Misérables 2012

至于达奈,他放弃了侯爵的继承权,远离贵族的暴虐与腐化。与叔叔厄弗里蒙地侯爵的残忍形成鲜明对比,达奈关注底层民众的福祉,倡导爱惜人民的劳动成果,减轻他们的负担。

在法国大革命爆发后,达奈虽陷入囹圄,但依旧心系他人。

他深爱露西,但始终尊重她的选择,直到露西自愿接受他。

三个人的爱交织在一起,成为“恐怖时代”的唯一解药。

03

文学即生命力

狄更斯的《双城记》不同于他早期的作品。

在这部小说中,他不再单纯同情底层劳动者,而是更加关注那些不甘于被极度剥削、准备反抗的劳动人民的渴望,甚至对某些复仇行动给予了肯定。

对狄更斯而言,这是一次重要的进步。

正因如此,马克思高度评价了狄更斯为代表的英国批判现实主义作家,认为他们揭示的政治与社会真理,比所有职业政治家、政论家都深刻。

恩格斯也称他们为“时代的旗帜”,这些作品成为了历史的见证,深刻触及了社会的矛盾与问题。

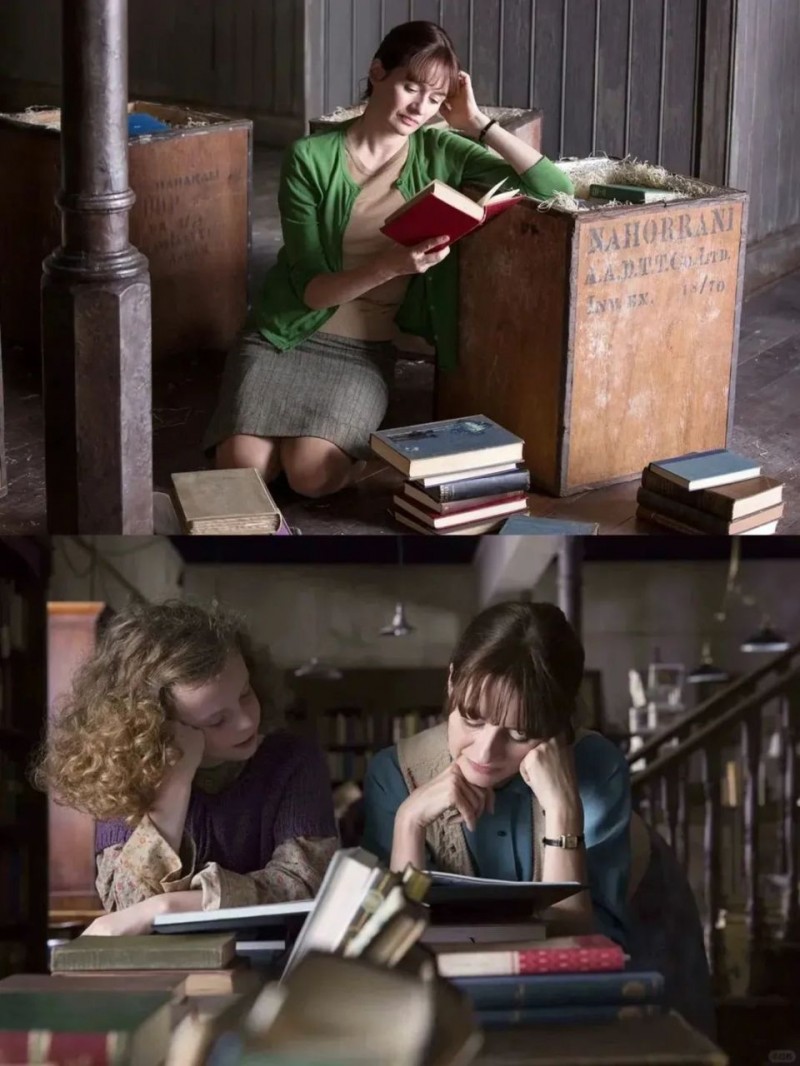

©The Bookshop 2017

真正成为经典的文学作品,往往能在不同的时代引发不同的思考。

每次翻阅《双城记》,我们总能从中找到新的启示与深刻的意义。

尤其是开篇的“最好与最坏并存”的时代隐喻,总是让人陷入沉思,在这么多的革命中,我们人类究竟是为了什么而奋斗?是暴力的宣泄,还是对爱与美好的追寻?

我想,只有当我们真正读懂这部作品,才能明白,革命所留存下来的不是断头台上的铡刀,也不是权贵手中的金杯,而是文字所铸成的、永不熄灭的人性光辉。