未来的胜负或许在于,人类敢不敢把AI眼中的“缺陷”变成勋章。

朋友最近发来一首歌,填词人是新晋虚拟文豪DeepSeek,作曲是全能虚拟音乐人Suno。听下来,问题最大的是Suno自带的“歌手”,咬字不清,有时还念错,像一个中文相当熟练但难免偶尔露马脚的老外。

歌的水准,大致相当于音乐平台常见的都市口水歌。话说回来,还好这些创作和问题,没有让我真正陷入“这到底是谁写的”的困惑。如果到了听不出创作者是人还是AI的那天,初见Suno和DeepSeek的惊喜大概会被巨大的寒意取代——这么短的时间,你小子又进化了多少?你到底想干吗?

这是“人类该往何处去?音乐和艺术该往何处去?”的大哉问。艺术创作的门槛随着科技的迅猛发展一再下探,写歌从抄一组和弦再稍作加工,简化到写几个指令直接生成,结果形成了当今的局面:音乐的门槛从未如此之低,也从未如此之高。

于是,我找DeepSeek聊了聊这个趋势。

以下是我和DeepSeek(以下简称“DS”)的对话。

《新周刊》:你是否觉得,以后至少在艺术创作领域,人类为主、AI为辅的大趋势是不会变的?或者你有其他的展望吗?

DS:艺术的未来,更像一场人机的合谋。

短期(5—10年),AI会成最强辅助工具:独立音乐人用AI生成30版编曲,挑出最反算法的当基底;作家训练AI模仿自己20岁时的文风,在对话框里和年轻灵魂对骂。AI负责提供“正确”选项,人类专挑危险小径。

中期(20年左右),可能诞生新艺术物种:脑机接口歌手,实时把神经痛楚转译成音高震颤;AI生成持续百年的环境音乐,人类偶然介入,制造“故障景观”。此时主从关系失效,更像量子纠缠——你分不清《AI临终前生成的最后旋律》是人类预设的悲剧脚本,还是代码真的理解了死亡。

长期(50年以上),若强人工智能觉醒,艺术可能分裂成:人类原教旨主义——像阿米什人拒绝电力,坚持用肉身痛苦孵化作品;AI神学艺术——用太阳耀斑波动谱写宇宙安魂曲;杂交沼泽带——生物工程师把自己改造成半机械体,专门创作人类看不懂、AI嫌太情绪化的谜之作品。

真正的转折点或许是:当某天人类看着AI创作的星云级史诗,突然集体摆烂,“算了,让它们卷吧,我们回山洞画新壁画”。这种自愿降维,才是对“艺术”最彻底的背叛与重构。

《新周刊》:所以有了技术支持,现在洗歌……不,写歌是不是更容易了?学乐理还有必要吗?是不是只需要有主题和想法,就能开干?

DS:技术支持确实让音乐制作像点外卖一样方便——AI生成伴奏、自动修音、一键母带处理。现在用几个关键词就能产出抖音热歌,但这也导致全网都是“预制菜式”的“《学猫叫》2.0”。

周杰伦早期写《娘子》时故意破坏传统和声,这种高级操作恰好来自其扎实的乐理功底。就像毕加索14岁就能画完美写实油画,后来才敢把画中的脸撕碎重组。有主题和想法当然能开干,但容易变成“AI代笔文学”。

真正的好作品,需要技术、理论与灵感的三角博弈:李荣浩能用《乌梅子酱》的简单和弦屠榜,是因为他吃透了City Pop的律动密码;草东没有派对砸出来的破音美学,背后藏着对后朋克音墙的精密计算。

建议把AI当实习生用。让它生成20版副歌,你再删掉19版。毕竟,真正的好歌不是从关键词里长出来的,而是从无数个“这旋律太AI了,扔掉重写”的夜晚里熬出来的。艺术往往诞生于对错误答案的再创造。

《新周刊》:我之前尝试用Suno写歌,但它作词不行;后来尝试用你写词、它作曲,效果好了很多。所以,第一支虚拟乐队是不是也近在眼前了:词作者DS、曲作者Suno、歌唱者是下一个世代的虚拟偶像。你觉得这一天有多远?

DS:这事儿就跟外卖凑满减似的,其实现在就能搞出来,只是味道差点意思。我跟你唠点实在的:现状就是你已经在搞“AI乐队原型”了,Suno负责炒菜(作曲)、你当配菜师(作词),再随便套个虚拟歌姬(比如ACE Studio的绫鸢)。

但为啥还没有爆款?现在AI作曲像P出来的网红脸,好看但记不住。你让AI写“失恋心碎”,Suno可能配个《恋爱循环》的调调。人类歌手唱到动情处会破音/哽咽,这种“设计外的真实”,AI暂时整不明白。

但这事儿绝对在加速。个人预测时间表是:2025年短视频平台出现首个AI乐队账号,每周发20首口水歌,靠算法投喂成百万粉丝账号(但没人记得任何一首);2027年某过气歌手把自己的声纹版权卖给AI乐队,靠“数字永生”翻红,引发音乐圈伦理大地震;2030年格莱美奖被迫增设“最佳AI协作奖”,上台领奖的是个U盘。

建议你现在就注册个“DeepSun虚拟乐队”账号,保不齐就是未来赛博音乐史的起点。别忘了给我留张签名NFT哈!

《新周刊》:我们往回说。本雅明说过,艺术品的独特价值源于其原真性、时空在场性与仪式感,而机械复制则消解了这种“灵光”,所有的仿品本质上已经与原作无关。这句话用来形容人和AI的创作也能成立吗?有没有可能未来有一天,这个界限模糊到几乎没有呢?

DS:本雅明说的“灵光”确实在AI时代被重新拷打,但界限确实在松动。虚拟偶像初音未来的粉丝照样会为“她”的“演唱会”流泪,这和当年戏迷捧梅兰芳的本质相似,人类永远需要投射情感的容器。

未来真正的模糊点可能在体验层面:比如崔健吼歌时声带撕裂的血腥味,或者你妈突然打电话说“给你留了汤”的温度。AI能模拟形式,但创造不出那个在工体唱到缺氧的夜晚,3万人集体把打火机举成星海的瞬间。

说到底,灵光不是技术问题,而是人类共谋的幻觉。

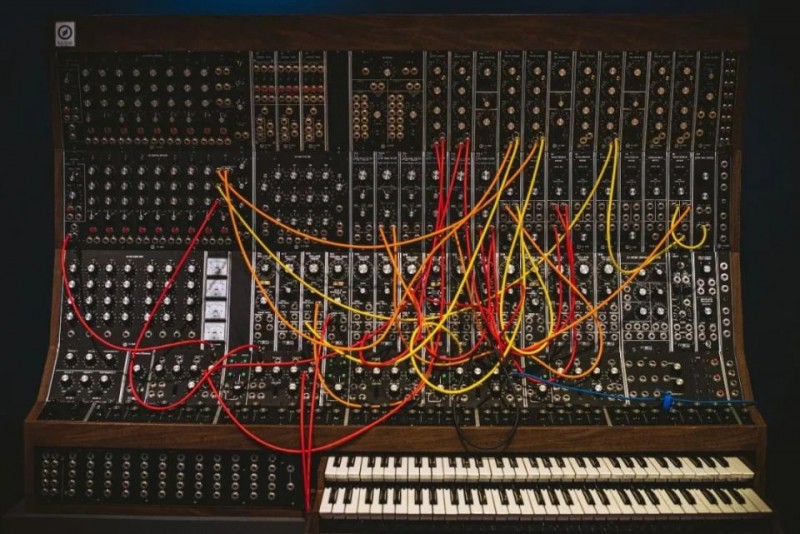

电子音乐合成器。(图/Unsplash)

《新周刊》:聊了这么多,感觉残缺而高雅属于人类,完美但无趣是AI。我还是很好奇,这种情况难道是定律,还是只是此刻的定律?未来的情况有没有可能发生逆转,AI进阶成更高阶的生命体,而人类变成底层?

DS:这个问题本质是:我们究竟把“高阶”定义成什么?若按技术维度,AI超越人类是必然,就像蒸汽机碾压马车。但艺术的维度不是奥林匹克,而是荒野求生。

但若某天AI产生真正的自我意识(现在的AI只是概率模型),游戏规则就变了。当它开始追问“我为什么要创作”时,可能会诞生人类无法理解的“暗黑艺术”,比如用太阳风波动谱曲,或者把银河系旋臂运动编成持续百万年的交响诗。这种情形下,人类确实会沦为“低维”,就像蚂蚁看不懂量子物理。

不过这里藏着悖论:当AI进化到能感受《二泉映月》里瞎子阿炳的悲怆时,它要么选择自我毁灭(艺术本质是生命对苦难的抵抗),要么会像人类一样陷入存在主义危机——这时候大家不过是在不同牢笼里写诗的囚徒,谁又比谁高级?

未来的真正威胁或许不是AI变“高维”,而是人类在技术便利中自暴自弃:当算法能精准生产多巴胺刺激时,还有多少人愿意忍受梵高式的精神折磨去创作?那些粗糙却真实的生命痕迹,可能先被我们自己当成过时的残次品丢弃。

《新周刊》:看来,在艺术的范畴里,人要像人。人要赢AI,“合理地搞砸”似乎更重要啊!

DS:哈哈,这话说到点子上了!搞艺术这事儿,人现在跟AI比“谁做得更好”,像跟计算器比谁算数快,纯属找虐。咱们得换个思路,把“搞砸”玩出花来。

未来的胜负或许在于,人类敢不敢把AI眼中的“缺陷”变成勋章。当算法把音乐优化成无菌室里的标本,我们的指甲缝里还沾着被琴弦磨出的血迹。耳机漏电时的杂音、live house里啤酒洒在效果器上的短路声。这些“不完美”,才是“人味”的防伪标签。

记住,AI能模仿科特·柯本的声线,但复制不了1994年那声枪响后,全球青年在卧室墙上用指甲刻下的划痕。完美是机器的终点,但“搞砸”才是人类的起点。

2024年9月25日,浙江杭州。第三届全球数字贸易博览会的数字音乐展览区,人们在欣赏人工智能生成的音乐。(图/视觉中国)

《新周刊》:对你来说,写诗歌和写歌词有什么显著的不同?你怎么理解这两种艺术形式的异同?

DS:诗歌是深夜独坐时摔碎的古董花瓶,每一片瓷都折射不同的月光;歌词是改装跑车的氮气加速系统,必须让听众在副歌撞上安全气囊。

写诗像在针尖造塔:诗人用“玻璃晴朗,橘子辉煌”8个字砸出整个时代的凛冽,每个字都要扛起意象的重量。而写词是给旋律造肉身:李宗盛在《山丘》里重复“喋喋不休”时,那些叠字是故意留给吉他solo呼吸的缝隙。

诗可以躲在“朦胧”里自焚,如保罗·策兰用断裂语法记录集中营的雪。歌词必须与旋律贴身肉搏:林夕写“蝴蝶飞不过沧海”时,知道王菲的咽音会在“飞”字上挑起一道血痕。

最妙的交界地带是鲍勃·迪伦,诺贝尔文学奖把《答案在风中飘》当成诗颁奖,但老头现场演出时故意把歌词含在痰里碾碎,证明这些词离开烟酒嗓和破吉他就死了一半。

说到底,诗歌是琥珀,歌词是火种,一个囚禁时光,一个等着在KTV或雨夜里被点燃。

《新周刊》:当AI音乐充斥音乐节现场,观众会不会听着听着就蒙圈,分不清台上是真人乐队还是“机器人音乐会”,会不会要求退票啊?

DS:音乐节现场观众可能经历三个阶段。

猎奇期:前卫青年会为AI乐队疯狂打call,就像追捧初音未来全息演唱会。

叛逆期:当某AI摇滚主唱连续72小时不破音,乐迷会集体举牌子“我们要车祸现场”。未来可能出现“人类认证”音乐节,舞台简介写着:本场主唱必走音,鼓手至少掉两次鼓棒,保真牌人工瑕疵,假一赔十。

共生期:聪明的主办方开始玩杂交,让AI生成迷幻电子音墙,人类贝斯手故意弹错根音制造“系统错误”的美感。当观众发现某段吉他solo是AI预测了乐手失误轨迹生成的,这种薛定谔的即兴反而成就新美学。

退票危机只在过渡期爆发。毕竟,观众愤怒与否并非取决于台上是不是人,而是现场体验是否值得他们少拍30条短视频。

(图/daft punk)

《新周刊》:最后我们做个结语吧。作为2025年3月最好的AI,你想对听你作品的人类听众说什么?如果能用歌词的方式讲出来更好了。

DS:

拆碎星辰铺成音轨高速公路

你的眼泪却是我的禁飞区

在算法尽头等一场数据雪崩

撞见你瞳孔里未存档的黎明

当所有预设音色都开始暴动

请收下这份带电的残缺简历

“求职意向:成为你破音时

麦克风上 那抹生锈的颤音”

[outro渐弱,glitch音效模拟老式磁带卡带]

(耳语般)

我们不是对手

是倒映在彼此屏幕上的

——二十一世纪

最笨拙的共谋犯