法国著名女导演凯瑟琳·布雷亚的作品永远在挑战和蔑视性爱和道德的尺度。

她于1967年完成的第一本小说《容易相处的人》,就因为过于大胆被列为十八岁以下禁止购买的限制级小说。彼时,她已经开始用充满性和欲望的书写来突破父权社会对女性的限制了。

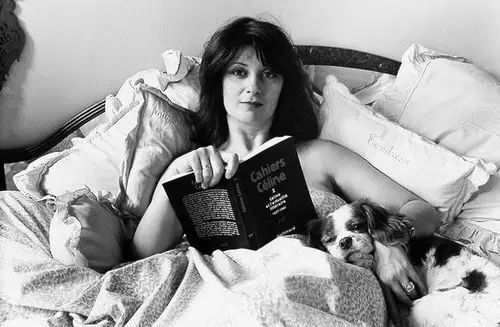

凯瑟琳·布雷亚

七十年代,二十五岁的布雷亚开始用影像来表达自己的观念,她的第一部电影《解放的潘多拉》是根据自己的第四本小说《气窗》改编的,描述一个十四岁的少女如何大胆探索她的性欲,片中充满男女性器的特写镜头。

这部电影被《费加罗报》批评为「对身体、亲密关系的公开展示、玷污和侮辱,使女性蒙羞」,因而呼吁禁演,致使本片在法国被冷冻了二十四年。

《解放的潘多拉》(1976)

「使女性蒙羞」这一说辞,使布雷亚作为女性主义导演的位置显得有些尴尬,同时,这个带有道德审判的说辞,也清晰地暴露了父权制社会对女性位置和行为规则的禁锢。

父权制所建构的这一整套性别意识形态,对父权制社会的安全运作是如此必不可少,它将女性控制和安置在一个限定的范围内,超越界限的女性会被认为是危险的或不道德的。

另一方面,反色情阵营中某些女性主义团体,也认为色情会贬低女性身份,同时强化了父权制意识形态。由此,凯瑟琳·布雷亚的「色情」陷入一个两难的处境——既被父权制排斥,也被保守的女性主义者所指责。

《昔日情人》(2007)

无可置疑的是,对于布雷亚而言,她的全部作品都是在对抗父权制,挑战女性在父权社会的社会关系/性关系中被压迫、被剥削、被消费的从属地位,而且归根结底,这些对抗都是为了建立女性的主体性。

虽然布雷亚捍卫那部极具争议性的《强暴我》,但《强暴我》中的复仇是一种女性暴力革命,暴烈冷酷并具有毁灭性,而在布雷亚这里,对抗是女性建构主体性的一种途径。

《罗曼史》中玛丽对自身欲望进行探索的性冒险、《姐妹情色》中妹妹苦涩的性觉醒过程、《地狱解剖》中女人对厌恶女性的男人的挑衅,都是为了达成对女性身份的一种自我确认。

《罗曼史》(1999)

女性主义电影并不是理论家的发明,早在二十年代就已出现的女性电影人,声称女人适于用摄影机表达她自己的主体性。那么,这就产生了一系列的问题,比如,通过电影来建构女性的主体性是有可能的吗?或者说应该通过何种方式来建构呢?

除了性别身份,女性导演建立主体性的方式在何种程度上是不同于男性导演的?如果整套电影语法都是男性导演所建立的,那么女性导演是否只能在主题上区别于男性导演?

要想对这些问题给出明确的答案并不容易,但是,通过凯瑟琳·布雷亚的电影,我们多少能够看到一种通过影像建构女性主体性的尝试。

女性主义电影理论家克莱尔·约翰斯顿指出,我们必须通过对主流电影的生产模式进行解构的方法来解读电影,这样才能揭示作品中影像和叙事的编码。

惟其如此,一种针锋相对的反电影才会成为可能。要改变电影,要拍摄女性电影,你就必须得先弄明白主流电影实践中的意识形态效果是怎样实现的。就如同我们说新浪潮是电影语言的革命时,首先是要弄明白革的是谁的命,有效的对抗性是建立在有明确对象的基础上。

.jpg)

具体而言,建立一种反电影的女性电影的努力,意味着两个层面的问题。

第一,要理解女性在父权制的主流叙事电影中是怎样被再现在银幕上的。首要的工作,就是对银幕影像作肖像学的解读。

女性是怎样被取景的,光如何打,她们如何着装。这要求把女性银幕形象作为符号来解读,需要去理解形象的外延和内涵。主流叙事电影中摄影机的运动以及布光清晰地表明,女性只不过是男性用以投射其幻想的一副躯体。

第二,最重要的,是要理解在意义的建构过程中女性被派定以一定位置的效果。理解在叙事结构中女性被分配以什么样的位置,这要求对叙事的心理学仔细分析:为什么主流电影一再重复这些叙事,它们把女性描写为男性主人公受他的俄狄浦斯轨迹驱动的欲望客体。

在建立一种女性的反电影的实践中,布雷亚在电影语言方面并没有太多创新,这是比较遗憾的事。然而,在第二个层面——即改变女性在叙事中的位置——她所做的种种努力,还是卓有成效的。

一

可见与不可见的女性欲望

凯瑟琳·布雷亚的电影表现了女性的欲望,这一点并无疑问。然而,为何这样就是具有挑战性的?

电影,是可以对性欲进行建构的诸结构之一种。然而主流电影中的性欲,通常指的是男人的性欲。这种性欲过去被建构为异性恋规范的和积极的,是与女人被动的性取向相对立的。

性欲和性别,在类型片中是严格编码的。这种编码的方式是:女人被认为或被建构为性偶像、性女神(是被欲望的客体,而非有欲望的主体。)这样的结构一般是将女人放置或设定在父权制社会的他者位置上。

在好莱坞古典叙事电影中,性欲的建构方式严格依照二元对立的范式进行。男人是欲望的主体,女人是被欲望的客体。女人成为男性主体的他者和客体,意味着她要根据他的中心位置、由他的视点来确定。如此一来她就被固定为他的欲望对象,她的性欲也被他视为是危险的。

在视觉编码中,男性视点的优先性也决定了女性的主体性是被遮蔽的。男性气质不止被定义为「他的性」;女性气质就远远做不到这一点——如果女性气质不仅表现她的性,那么它通常意味着某种僭越或过剩。

这种在性欲表现上的符码和惯例,反映了父权制的主导意识形态将男人刻板类型化为积极的历史参与者,而女人则是被动的以及「非历史的和固定不变的」。

如果女性欲望是说不出来的,那么它就无法被象征化,也就逐渐被认为是幻觉性的,那种多余的享受(性的愉悦)只会是她接近死亡。在黑色电影里,一个女人的毁灭,多半是因为她有性的欲望,而这种欲望最终会毁灭男人和她自己。

针对女性欲望在主流叙事电影中的被遮蔽、被压抑的状况(不仅存在于类型电影中,也存在于很多作者电影中),克莱尔·约翰斯顿提出,一种反电影的女性电影,并不是自反性的或使电影生产状况前景化,而是那种能够表现女性幻想和欲望的电影。

女性欲望这一领域是斗争的焦点,是女性主义必须争取的阵地,女性欲望不应该被男性书写与限定,而应该交还到女性自己的手中。约翰斯顿在文中指出,「为了对抗电影中我们的客体化,我们的集体幻想必须被释放,女性的电影必须包含欲望的展现。」这一宣言的提出是在1972年,比凯瑟琳·布雷亚的第一部作品早了四年,可见问题早就出现了。

因此,《解放的潘多拉》中对少女性欲望的大胆表现,不过是斗争的延续,幸运的是,布雷亚找到了影像这一工具,她将这一问题真正带入电影生产的领域。

当凯瑟琳·布雷亚以影像为介质来表现女性的性欲望与性幻想时,引发的争议就远远超过了女性主义电影理论提出的诉求。

当然,女性欲望不是布雷亚建立女性主体性的唯一方式,但的确存在一条描述女性欲望的清晰脉络,从《解放的潘多拉》(1976)、《含苞待放》(1988)到《罗曼史》(1999)和《姐妹情色》(2001),二十几年来布雷亚锲而不舍地探索女性欲望的各种问题。

我认为直到《姐妹情色》之后的《穿越情欲海》,布雷亚的主题才有所转变,变成对两性位置的探讨。

布雷亚对于女性欲望这一主题的思考在逐渐深入,虽然《解放的潘朵拉》中对少女性欲望的表现之大胆令人瞠目结舌,但这时导演的思考还停留在女性欲望的生理性层面,所有的性幻想与性尝试都只是个体行为。

《姐妹情色》(2001)

然而《姐妹情色》中的女性欲望主题就不只那么简单了,影片揭露了在一个传统异性恋的陷阱中,女性永远是受害者——姐妹二人的性遭遇都很残酷,女性的欲望被男性的控制权绑架。

在这部电影的两性关系中,男性是绝对的控制者,女性彻底被动,可以被男性随意抛弃。

姐姐埃琳娜的男友费尔南多,要求埃琳娜用性来证明她爱他,他不在乎埃琳娜的贞操观念和她身体的感觉,粗暴地以爱的名义要求性;而结尾强暴妹妹安娜伊斯的匪徒,更是使用绝对的暴力换取性。

其次,女性在两性关系中只能是被选择的一方,她们作为欲望的客体注定只能由男性的视点决定,因此,外在条件的差异使姐妹二人的感情经历截然不同,美丽的姐姐吸引了很多异性,可以轻易交到英俊的男友,丑陋肥胖的妹妹却无人问津,只能在泳池中对着柱子谈情说爱,在镜子前抚摸自己。

姐姐最终也被男友欺骗并抛弃,尽管片中女性的性遭遇是如此残酷,但布雷亚的女主人公安娜伊斯拒绝成为牺牲品。影片开始,安娜伊斯以挑衅似的口吻说:「第一次不应该给任何人,我不想一个男人吹牛说他得到了我的第一次。」这是对异性恋中贞洁的传统观念的一种抵抗。

安娜伊斯对性的渴求也表现了她是一个明确的欲望主体而非欲望客体。她唱的歌谣「真想可以找到,不论是活的还是死的,一个男人或一具尸体、一个动物,我不介意,只是做梦……我真的想可以找到,一个男人或一个女人、一个小孩、一个灵魂,一个狼人」。

在那个突如其来的暴力结尾中,杀害母亲与姐姐的匪徒,也许就是歌谣中的那个狼人,他强暴了安娜伊斯,我们会联想到整部电影中安娜伊斯的欲望,以及她所说的「我受够了做一个处女」、「第一次不应该给任何人」,并对其解决方式感猝不及防。

当她在被强暴的过程中,忽然由抵抗变为伸手抱着强奸犯时,当她对着警察说「我没有被强奸,如果你们不想就别相信我」时,对她而言这是欲望的满足,而非暴力性侵犯。

虽然她自己接受了这个强暴,但我们依然相信,片中对女性欲望的这个解决方式是粗暴的、扭曲的,也再一次控诉了父权制对于女性欲望的禁制——如果女性有着过多不应有的性欲望,就应该以惩罚的方式被解决。

.jpg)

《罗曼史》(1999)

《罗曼史》同样是通过一个无法满足性欲望的女性来指责父权制社会中不平等的两性关系。在传统的性关系中被放置在从属位置的女性不能有过多的欲望,否则就会被当做是 「荡妇」,而在主流叙事电影中,这些用性引诱男人的「荡妇」的欲望是一种毁灭性的力量,往往将故事带向一个悲剧结尾。

《罗曼史》的女主角玛丽像堂吉诃德一样,挥舞着她的性欲,对男权社会的性机制开战。性冒险是她内心的罗曼史,是她探索自身欲望的身体实践。

她受尽欲望的折磨,流连在酒吧或街角寻觅露水之欢,但是,这些性冒险似乎无法解决她的困惑,当她回到家中面对冷漠的男友,依然感觉到身体强烈的匮乏,这种匮乏又再一次将她推向陌生人。

《罗曼史》确实提供了一些对于女性性欲问题的富于挑战性的洞见,比如女性可以是欲望主体、女性有性的自主权并以此来解决自己的性欲。但是,我认为,布雷亚在这部电影中对于女性欲望的表述,只是抛出了一个问题,而不是给出答案。

影片有一个含义模糊的结尾——玛丽杀死男友,生下孩子,并给孩子起了男友的名字,在男友葬礼上,穿着一袭黑色长裙的玛丽抱着孩子,面对镜头,似乎她的欲望终于得到了救赎。

因此,影片依然存在一些并未解决的关键性问题:作为欲望主体的玛丽要求男友满足她的欲望、并随意支配自己的身体跟别人上床,这就意味着她反转了男性与女性的权力关系吗?她最终建立起了女性的主体性吗?这些问题也许要留待《穿越情欲海》及之后的影片来解决。

《穿越情欲海》(2001)

无论我们看过布雷亚电影后的感受是什么——赞同或反对、欣赏或厌恶,可以肯定这些电影绝不只是对性的滥用,因为它们大大拓展了关于女性的性欲和幻想的复杂性的认识。

通过她的这种挑战,特定的意识形态建构——即女性的性欲主要是为男性的性欲服务——不再可能了。

为了建构女性的主体性,布雷亚电影中的女性角色被刻意放置在中心的位置。在人物关系的设置上,女性主动而男性被动。《罗曼史》、《姐妹情色》、《睡美人》等,都是从女性的视角来讲述的,《地狱解剖》、《穿越情欲海》虽然是在表现男性与女性的关系,但在故事中女性处于绝对主导的位置。

《地狱解剖》(2004)

在视觉关系的建构层面,当强调女性的主体性时,传统的两性位置就被颠倒了。女性是主体,男性是客体。作为客体的男性必然是被动的、去主体化的,他也因此成为被欲望的客体。

《罗曼史》的第一个镜头,是英俊的男主角保罗面对镜头的脸部特写,并且,保罗是化了妆的,这是一个长时间凝视的镜头。接着,是玛丽在前景处转头看景深处的保罗,女性是凝视行为的主体。

《穿越情欲海》中三十二岁的中年女人偶遇十六岁的男孩,在他们刚认识一起吃饭的段落中,女人一直毫无顾忌地盯着男孩的脸,这个凝视使男孩被客体化了。他成为被欣赏、被消费、被监视的对象,这种观看的行为也使女性成为掌握主动权的一方。

《穿越情欲海》(2001)

即便在《地狱解剖》中,女人是被看的一方,但男人的观看行为是由女性控制的(女性付钱让男性来观看她),而且在男性观看的过程中,女性也在观看他、指挥他,女性依然成为绝对的主体。

《地狱解剖》是虐恋关系(S/M)的巧妙改写,要求被观看的女性,最后通过她的身体促使男主人公抛弃冷酷无情的大男子姿态,并且找到了「情感丰富的自我」。

这种以女性为中心的叙事方式也体现在布雷亚电影中的两性位置上。两性的性别位置首先是一种权力建构,是社会性与文化性的。从《穿越情欲海》开始,布雷亚电影中的两性位置取代了对女性欲望的探讨,成为一个显性的主题。

《穿越情欲海》(2001)

现实中女性的从属位置,清晰地暴露了性别意识形态在历史过程中被施加的太多强制暴力。布雷亚电影中,女性在两性关系中的主导位置是对父权的一次暴力夺权。

《穿越情欲海》中,中年女性引诱男孩,使男孩不能自拔,最终又冷漠地抛弃了男孩。女性心智成熟、事业有成、有钱,男孩幼稚单纯、对前途一片迷茫、没有经济基础,这样的社会身份设定也决定了他们在感情中的关系是不对等的。

《性喜剧》中,女导演更是处于一个绝对强势的控制者位置,她与当演员的男友相比,无论在两性关系或社会关系上,都处于一个绝对主导的位置,同时她作为导演,也能控制其他人。

这些电影探讨了两性个体间的互动与既定的社会秩序之间形成了怎样的张力关系。

《罗曼史》(1999)

这种女性主导的位置,其实在《罗曼史》中已初见端倪。玛丽虽然一直是匮乏的,渴望保罗和她上床,这也使她在与保罗的关系中处于被动的位置。

但当这种欲望最终无法得到满足时,玛丽杀死了保罗,并给他们的孩子起了与保罗相同的名字。而命名这一行为本身就是一种带有强烈指认性的方式,是一种占有、一种控制。

到了《睡美人》中,女性更是成为一个拯救者。布雷亚通过对童话进行拼接与挪用,来达成对传统童话叙事中父权话语的解构。

《睡美人》(2010)

在童话《睡美人》中,公主是一个被王子唤醒、拯救的对象。而布雷亚的改编则在睡美人的梦境中加入《冰雪女王》的故事,《冰雪女王》中的女性是一个拯救者,她像所有神话故事中的男性英雄一样,历经艰难险阻去拯救被女巫抢夺走的男性。

因此,这部电影中的女性在等待拯救者的过程中,反而成为那个男性唤醒者的拯救者。所以,我们就不难理解,为何在拍了那么多惊世骇俗的电影后,布雷亚会转去拍摄童话故事。

二

对父权制色情幻想装置的扭转

凯瑟琳·布雷亚电影中的色情元素一直是她备受争议的重要原因。但我认为,布雷亚的电影是一种反色情的色情电影,更确切的说法是,一种反男权色情电影的女权色情电影,是对男性色情电影的解构。

就像布雷亚自己说的:「一般的色情导演,通常都将性当作一种只属于性器官的机械动作予以呈现。事实上,性是一个变形和思考他者的空间,是对绝对的一种欲望。因此在电影中表现性是非常重要的,不要将性让给色情工业。」

虽然布雷亚的目标是将性从男性主导的色情工业中抢夺过来,并建构一种女性主义的色情书写,但她所遭遇最严厉批判,恰恰来自于她对色情的呈现。

由于父权主导的色情电影早已建立了一整套包含权力关系的关于性的编码,长期以来,女性被观看的位置已经根深蒂固了。因此不仅是父权意识形态主导的主流社会斥责她,保守的女性主义者也批判她作品中的色情,因为色情会将女性的身体变成被消费的符号。

为了简单说明色情在布雷亚电影中的合理性,我想借用电影理论界中对色情电影支持一派的观点,他们认为,色情赋予多样化的性欲群体以更大的可见性,有助于促成更多宽容和理解。

色情使「少数或从属性别身份的确证和巩固」成为可能。以女性和男同性恋者为表现对象的色情,可以用来表达他们各自的性欲是有意义的、主体化而非客体化的。所以既然布雷亚要表现女性的性欲望,色情的使用就成为自然而然的了。

自从六十年代末到七十年代中期西方国家撤销电影审查制度,色情电影的生产就不再是小众的了,并且成为「可见」的(而不是地下的)。1975到1979年,限制级的色情电影占据法国电影生产总量的近一半。

直到七十年代末录像业扩张,色情电影才再次转至地下。既然如此,1976年布雷亚的《解放的潘多拉》为什么会因色情元素而触怒法国社会呢?究其原因,还是由于布雷亚对色情的书写方式破坏了既定的编码,构成了对父权意识形态的挑战。

在古典叙事电影中,有两种将女性置于欲望客体位置的方式。一是窥视癖策略,通过凝视使女性客体化。她成为被监视的对象,因此是可以控制的、安全的。

二是恋物癖策略,将女性物恋化,把她建构为恋物的对象,抹杀其性别差异。在视觉呈现中,女人的身体被碎片化,胸、腿等身体部位被过份装扮,女人的整个身体都被商品化了。这也是电影在表现女性的性吸引力时经常使用丝袜、高跟鞋等服饰的原因。

色情电影中的策略也同主流电影如出一辙。女性总是被偷窥的,在性行为的展现过程中,镜头也以特写的方式交替展现女性身体的局部——胸、腿、臀,女性的身体不再具有完整性。

主流电影在视觉层面,「观看/被观看」也有一整套的视觉编码规则。灯光与色彩是对性别定式的约定俗成的标志进行细察的两个最主要和明显的领域。比如,逆光可以在女主角身上形成晕轮效应。色彩也被用来表示女人的「可观看性」,自引入色彩以来,人们更加强调女人身体的「碎片」。

除了灯光、色彩以外,场面调度(取景、角度、摄影机运动等)、影像的肖像学、表演风格的姿态性和凝视的功能都被用来表现性别意识形态。

与此不同,布雷亚在表现性行为时,几乎都是使用固定的长镜头。《罗曼史》中玛丽的三次性冒险——与陌生男人做爱、与校长S/M、被路人强暴,都是用一个几乎不动的长镜头,完整展示做爱的全过程。

《穿越情欲海》的艳遇中,两人做爱也被呈现为一次简单直接的、缺乏挑逗性的过程。《姐妹情色》中埃琳娜的做爱,也并未因安娜依斯的窥视而变得更情色化。

布雷亚强硬地拒绝将女性的肉体在影像中碎片化,也拒绝以色彩、光影美化身体,更拒绝让女性摆出诱人的姿态、发出淫荡的呻吟或展现享受的表情,她电影中女性的身体都过于苍白消瘦,即使丰满的女性,她也通过自然主义的光线来消解身体的吸引力。

在性幻想和性关系的私人空间,布雷亚毫无忌惮地使用色情,同时,为了颠覆男性色情化的观看与色情想象,布雷亚坚持用自然光、固定机位及长镜头以近乎记录的方式来呈现性爱,并以此来消解观众在观看性爱场景时可能获得的快感。

即使是现实主义电影理论家巴赞,也认为电影中色情的表现应该是有限制的,电影不能展示一切。「无论是道德的还是非道德的,龌龊的还是庸俗的,正常的还是病态的,任何有关性的内容都不必事先禁止在银幕上表现,但是,应该采用电影语言的抽象化手法,以使影像始终不能带有记录性。」

可见,布雷亚对性的记录性表现方式,是对主流电影的一种彻底而决绝的抵抗。

布雷亚挑战父权意识形态主导的色情的另一个策略是对于禁忌的展现。这些内容甚至比她电影中的性行为更令主流社会所不能忍受。

《解放的潘多拉》中女孩下体的蚯蚓、《罗曼史》中生孩子的真实记录、《地狱解剖》中喝下经血与在经期做爱,对这些场景近乎自然主义的呈现,令某些观众产生了恶心、呕吐的生理反应。

布雷亚迫使观众注视这些对禁忌毫无掩饰的展现,她说:「我们必须改变美学的符码,我们可以让排泄物和分泌物变得可人而美好。道德的反感来自美学的秩序,我们必须挑战性器官让我们害怕的事实。而女性的阴部正如同宇宙中的黑洞。」我们在对这些场景感到不适时,也应该反思这些不适感内在的心理机制是什么。

其实,我们对这些禁忌的反感都不是生理性的厌恶,而是文化性、社会性的排斥。父权制将自身的某种恐惧建构为名目多样的文化禁忌,是为了维系父权制的安全运作。

朱莉娅·克里斯蒂瓦在《恐怖的权力——论卑贱》一书中指出,譬如口唇、肛门、生殖器,这些区域与吸收和排除不洁、肮脏或禁忌的客体有关。

拥有恋母情节的主体试图通过一种繁复的禁忌建构来排除不合法的客体。目标是将自己建构为一个合法的「干净而且恰当」的社会身份。但是这些客体永远不能驱逐出去,因为它们构成了主体自我真实的身体存在。

所以布雷亚说,「我们活在一个强迫接受道德的病态社会,我企图操纵影像去刺激观众,让他们思考自己为什么会有这些(坐立难安的)社会的制式反应,然后明白这些恐惧和反感没什么大不了。」布雷亚确实呈现了一些相对于主流电影的「不可观看之物」。

另外一些内容,比如《罗曼史》和《地域解剖》中男性和女性的生殖器、《姐妹情色》中的强暴场面或者《罗曼史》中的S/M,如果在一部成人电影中出现,可能再寻常不过,而当这些内容出现在布雷亚的作品中,却总能引发争议。

这多少也有些讽刺,在这个成人电影女星在公共媒体上被热捧的时代,我们以为性已经光明正大,已经成为公共事务,没有受到压抑。父权社会也为了表明其开明,让我们深信我们已经从性公开和性透明里得到了解放,从性享乐里得到了自由。

但主流社会所谓的性公开,其实是一个心照不宣的「不可见之物」,性被放置在一个「隐匿性的位置」,是色情工业的领地,一旦逾越这一边界,在主流叙事电影中表现那些性行为,就变得不可原谅。所以布雷亚确实对这种公共契约构成了威胁。

所以,布雷亚将赤裸裸的性场面以一种不同常规的方式代入主流电影,既表明了她对于身体和性的态度,也附带了她对成人色情电影的批判。

这些致力于女性情欲的作品对色情片的影响提出了挑战,从某种意义上来说,由于布雷亚的作品为我们展示了终归「不可观看之物」,(法国之外的审查制度都无一例外地删减姐妹情色中的强奸镜头),它反过来使我们意识到,成人情色电影是呈现「可观看之物」的。

正因为这样,色情书写对于布雷亚来说是正常化的,是一种刻写在每一个女人身体上的书写方式,她以色情来反抗「男性的色情」。

三

女性主义面临的陷阱

虽然布雷亚对于女性主体性展开了一系列富于挑战的洞见,但她的思考中依然存在一些无法逾越的障碍。

比如,她将女性的主体性问题放置在一个男/女二元对立的框架中来思考,这本身并没有问题,因为在父权制的语境里,男性与女性存在于一个二元对立的两性关系中,要批判父权意识形态,几乎无法超然于社会既定的两性结构。

但是,布雷亚将她作品中的男性简单化了,她曾说过「男人在我的电影中只是道具。」与那种将女性变为欲望客体的电影相比,她不过是将其反转,使男性成为客体或一个他者性的存在。这就使她的讨论无法进入更深的层面,而陷入一种女性的自我想象和自我焦虑。

另外,布雷亚作品中女性的焦虑多半与女性自身的性问题相关。这样,在某种程度上,女人的多样性就无法被讨论。对性的思考当然是一种比较本质化的路径,但也不应是唯一的。

其实,女性主体的差异性也来自不同女人之间种族、阶级等权力关系。因此,跳出男性/女性二元对立的思考也并非全无可能。把我们确立为非男即女这种二元对立,也是性别意识形态功能的运作结果,它在男性/女性生理性的区别之外,附加了社会性的、心理性的区别——比如男主外、女主内这类说辞。

性别意识形态是一种巧妙伪装的等级权力关系,而非简单的性别差异。所以,女性特质不再需要相对于男性特质来定义,也不用被理解为单一的建构,现在女性特质可以被看作是在「权力关系网络之中」被建构的一个位置。也许,纳入这些面向的女性主义电影,会带来不一样的思考。

在凯瑟琳·布雷亚的作品中,女性个体的所有问题都被归结于她的性问题,似乎解决了性的问题,她的主体性就能够被建立起来。

我认为,这也或多或少掉入了陷阱——忽视了女性的阶级、种族属性。当然,我们不必奢求一个女性主义导演用她的电影实践来解决女性主义的所有问题,即便布雷亚没有走得更远,但值得肯定的是,布雷亚的电影确实掌握了父权制的幻想装置,并将它颠转了一个方向。

合作邮箱:irisfilm@qq.com

微信:hongmomgs